Übersicht alle

bisherigen Ausstellungen |

KIK Fotos und Berichte

|

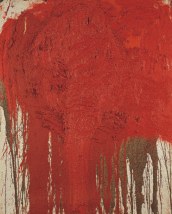

Dionysus oder Christus

von

Hermann Nitsch

|

3. Juni 2010

Familiengottesdienst

zum Evangelischen Kirchentag

Niederösterreich

Dieser evangelischer

Gottesdienst in der katholischen Stadtpfarrkirche in Mödling war sicher

etwas besonders. Zur Eröffnung des Evangelischen NÖ Kirchentags in

Mödling "borgten" Stadtpfarrer Richard Posch und die

katholischen Christen "ihre Kirche" St. Othmar den evangelischen

Schwestern und Brüdern, die für diesen Familiengottesdienst gerade groß

genug war.

|

|

|

3. Juni 2010

Vernissage

AUERSTEHUNG

Dionysos oder Christus

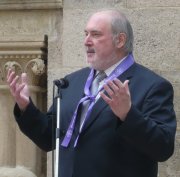

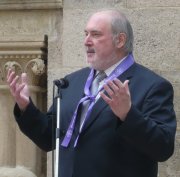

Begrüßung durch Pfarrer Markus Lintner und Kuratorin

Sybille Roszner

Grußworte Superindentent Paul Weiland

Mag. Doris Frass-Heckermann

Kommerzialrat

Karlheinz Essl

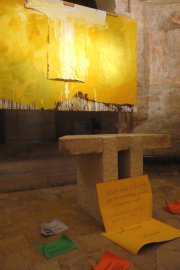

die ausgestellten Werke von Hermann Nitsch:

Bischof

Dr. Michael Bünker

Ausstellungseröffnung

durch Bürgermeister

LAbg.Hans Stefan Hintner

|

|

Nach einem kalten

und niederschlagreichsten Mai der letzten Jahre konnte der

evangelische Pfarrer von Mödling, Markus Lintner, im Anschluss an

den Familiengottesdienst des Niederösterreichischen evangelischen

Kirchentags gemeinsam mit Kuratorin Sybille Roszner die vielen

Festgäste am Kirchenplatz zwischen der Stadtpfarrkirche St. Othmar

bei herrlichen Wetter begrüßen. |

|

|

|

|

Superintendent Mag. Paul Weiland

erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass Mödling viele historische

evangelische Spuren hat. So auch in der Bürger-Spitalkirche, die in

der Zeit der Reformation ja wie viele Kirchen eine "evangelische" mit einem evangelischen Pfarrer

war. Er wünschte der jetzigen

Ausstellung, dass diese eine Brücke zwischen Kunst und

Spiritualität bauen könne. |

|

|

Mag. Doris Frass-Heckermann dankte

in ihrer Ansprache KR Karlheinz Essl für seine Bereitschaft die

Bilder seines Museums Kunst-im-Karner für diese Ausstellung und das

Rahmenprogramm zu überlassen und für die Hilfe und Unterstützung

durch Museumskurator Günther Oberhollenzer. Kunst-im-Karner will

auch "Brücken bauen" zwischen der zeitgenössischen Kunst

(bei dieser

Ausstellung des derzeit wohl international bekanntesten lebenden

österreichischen Künstlers Hermann Nitsch) und der

Auseinandersetzung mit religiösen Themen. Weitere Dankesworte gab

es für die Sponsoren, der Stadtgemeinde Mödling, dem Lions-Club und

den Rotarieren, aber vorallem Altpfarrer Dr. Klaus Heine. Dieser,

so meinte Doris Frass-Heckermann "ist ja seit seinem Ruhestand

einer der

Motoren im Verein Kunst-im-Karner". |

|

|

Kommerzialrat Karlheinz Essl,

einer "der Kunstmäzene" Österreichs und

bekennender evangelischer Christ, erinnerte sich am Anfang seiner Begrüßung

an seine häufigen Besuche vor vielen Jahren in Mödling, als er in der

Baustoff-Firma seines Schwiegervaters tätig war. Damals besuchte

er, meistens am Freitag, die Filiale in Mödling und hatte viel mit

den damaligen Mödlinger Baufirmen Joiser und Südbau zu tun.

Gerne, meinte er, hat er diese sehr kostbaren Werke von Hermann

Nitsch, das Tryptichon Auferstehung, hier zur Verfügung gestellt,

nachdem er sich von der Ernsthaftigkeit dieser Ausstellungen im

Karner mit ihrem Rahmenprogramm überzeugt hatte.

Dann schwenkt er in seiner Rede zu Hermann Nitsch:

Die österreichischen Künstler der Nachkriegsgeneration drängten

nach Nazizeit und Nachkriegsentbehrungen in den "Aktionismus". So

wurde dieser "österreichisch Aktionismus" ein wichtiger Teil des Kunstschaffens des 20.

Jahrhunderts.

Das Anliegen von Hermann Nitsch, dessen Wurzeln im barocken

Katholizismus liegen, ist in erster Linie das Theater und das

Mysterienspiel. Auch in diesem Genre hat er neben der Musik viele

Werke geschaffen. Nitsch liebt das Leben und den Wein. Auch wenn

seine Mysterienspiele in Prinzendorf viele wegen der Verwendung von

Blut …abschreckt, so sind diese eher Prozession und Theater, jedoch

mit religiösen Hintergrund. Blut ist unser aller Lebenssaft und die

Verwendung bei Opferritualen ist mehrfach im Alten Testament

niedergeschrieben. So hat König Salomon bei der Eröffnung des

Tempels 1000 Ochsen schlachten lassen. Vieles in unserer heutigen

Welt, so meinte Karlheinz Essl, ist doch in seiner Realität viel

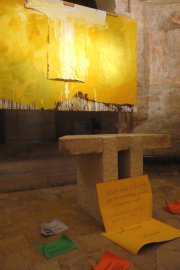

schrecklicher. Nitsch will uns mit den Schüttbildern und der Farbe

"rot" bewusst die Realität unseres Lebens zeigen. Mit dem

Auferstehungsbild und der der Farbe "gelb" zeigt uns Nitsch die

Farbe der Hoffnung. Alle Christen ist doch durch Jesus Christus die

"Geborgenheit in der Liebe Gottes", das ewige Leben versprochen.

Am Schluss seiner Ansprache richtete er an alle Besucher, die sich

jetzt und in den nächsten 2 Wochen die Bilder im Karner ansehen

werden, den Appell, die bei Kunst-im-Karner ausgestellten Werke auf

sich einwirken zu lassen. Sie sind Ausdruck der Hoffnung und werden

in jedem neue Aspekte der persönlichen Spiritualität erzeugen.

Man muss das nur zulassen. |

|

|

Musikalische Umrahmung durch das Bläserensemble der

Beethovenmusikschule Mödling |

|

|

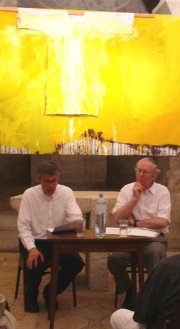

Auch Bischof Dr. Michael Bünker war

zum evangelischen Kirchentag nach Mödling und zur Vernissage

gekommen. Gleich am Anfang seines Zwiegesprächs mit Karlheinz Essl

bemerkte er, dass die Vernissage und das Rahmenprogramm von Kunst-im-Karner offensichtlich bewusst Dionysos "oder" und nicht

"und" Christus lautet. Dazu und zu dem Schaffen von Nitsch stellte

er Karlheinz Essl einige Fragen:

Warum "Dionysos oder Christus" und nicht "Dionysos und Christus"?

Essl meint dazu, dass Dionysos, als Gott des Weines und des

bejahenden Lebens für Nitsch wie Christus ist, der das Leben

bringt. Bünker merkt dazu an, dass Nitsch sich in seinem "Malhemd"

im Auferstehungsbild wie der Auferstandene fühlen wolle. Er

verstehe, dass viele Gläubige durch den Aktionismus von Nitsch

"verstört" sind. Nitsch wolle aber durch Abschreckung "das Böses"

überwinden und diese "Reinigung" soll damit erreicht werden. Der

katholische Bischof Kapellari spricht sich ja gegen jede

Ausstellung von Nitsch in sakralen Räumen aus. Der evangelische

Bischof Bünker meinte dazu, dass es die Kirchen nicht verhindern

und verbieten können, dass Künstler religiöse Themen behandeln.

Besser sei es da sich der Herausforderung und der Diskussion zu

stellen. Essl erinnerte sich in diesem Zusammenhang an die

Ausstellung eines besonders realistisch gestalteten Kreuzwegs von

Damian Hirst in seinem Museum in Klosterneuburg. Die Darstellungen

seien brutal und nicht ästhetisch. Dies löst bei vielen Konflikte

und Aggressionen aus. Diese Ausstellung wurde auch von der

Amtskirche sehr kritisch angesehen, obwohl der Kreuzweg selbst eine

unbedingt positive Botschaft hatte. Überdies erweitert dies bei

jedem interessierten Gläubigen den Horiszont und lässt neue

Einblicke in die menschliche Existenz zu. Essl schloss das

Zwiegespräch mit Bünker, dass er sich wünsche, dass die Kirche mit

der vorschnellen Verurteilung von Nitsch vorsichtiger sei, wo sie

doch selbst „vieles Grausliches“ zulasse. Damit spielte Karlheinz

Essl auf die vielen zuletzt bekannt gewordenen und vertuschten

Missbrauchsfälle an. |

|

|

|

|

Als letzter Redner nach

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Mag. Andreas Strobl kam dann der

Mödlinger Bürgermeister LAbg. Hans Stefan Hintner zu Wort und

erinnerte daran, dass die Othmarkirche, Pfarrhof und Spitalkirche

ja der Stadt gehören. Im Gabebrief des Kaisers Ferdinand I. ist

ausdrücklich vermerkt "…..und macht mir die Mödlinger wieder

katholisch". Heute ist Mödling aber ein Musterbeispiel an gelebter

Ökumene, dies zeigt auch, dass der evangelische Kirchentag hier

stattfindet. Hintner dankte ausdrücklich dem Team von

Kunst-im-Karner und der katholischen Pfarre für ihren Mut, diese

Ausstellung mit Bildern und zwei Programmpunkten mit Nitsch selbst

im Rahmenprogramm durch zu führen. Er wisse auch, dass die

"Telefone bereits heiss" gelaufen sind, auch bei ihm. Dazu meinte

Hintner, dass er es immer ablehne, als Bürgermeister als

"Geschmacksbehörde" zu fungieren und eröffnet die Ausstellung. |

|

|

|

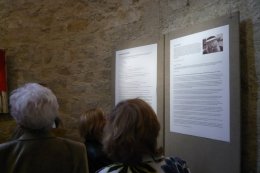

Nach der Eröffnung lassen alle

Besucher die "Auferstehung" von Hermann Nitsch aus sich "wirken" |

|

|

|

|

|

|

|

nach

oben - zum vorherigen Bericht |

(Mitschrift &

Fotos:

gm) |

|

|

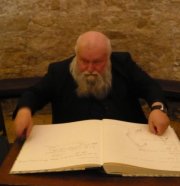

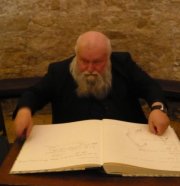

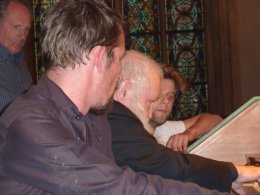

4. Juni 2010

Werkeinführung

Hermann Nitsch,

Prof. Wolfgang Denk (Direktor des MZ Mistelbach)

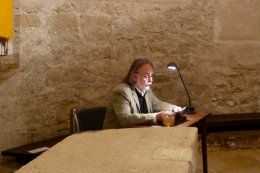

| Wolfgang Denk, neun Jahre jünger als

Hermann Nitsch, und „aus dem westlichen Niederösterreich von einem

Bauernhof stammend“ (Zitat Denk) ist in den frühen 70er Jahren

erstmalig in Kontakt mit Hermann Nitsch und seiner Aktionskunst

getreten und sie hat ihn seither nicht mehr losgelassen. Selbst

künstlerisch tätig, ist er Gründungsdirektor der Kunsthalle Krems

und damit entscheidend beteiligt an der internationalen Anerkennung

des sich immer mehr erweiternden Kunstbezirkes in Stein an der

Donau. Er ist Direktor des neugegründeten Nitsch-Museums in

Mistelbach, nahe Prinzendorf an der Zaya, wo Hermann Nitsch im 1971

erworbenen Schloss 1998 erstmals sein 6-Tage-Spiel, das er bereits

1958 erstmals in seiner Vorstellung konzipiert hat, verwirklichen

konnte.

|

|

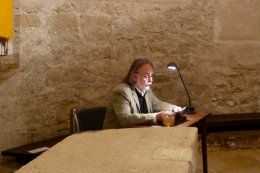

Fast

emotionslos und ermüdend liest Wolfgang Denk den Werdegang von

Hermann Nitsch und seine Kontakte zu anderen Künstlern, seine

Ausstellungsbeteiligungen und seine Rückkehr nach Österreich in den

70er Jahren aus seinem Manuskript vor. Die lebenslange

Auseinandersetzung des Künstlers mit Philosophien und Religionen,

seine hunderte Seiten langen Traktate darüber und die akribisch

genauen Vorstudien zu seinen Malaktionen und Mysterien-Spielen, die

in dicken Wälzern als Partituren festgehalten werden und trotzdem

im Moment der Ausführung Platz lassen für die „Kunst des

Augenblicks“, das quasi Unplanbare. Fast könnte man meinen, die im

Karner ausgestellten Bilder, auf die Wolfgang Denk auch Bezug

nimmt, sind Nebensächlichkeiten im Schaffen von Hermann Nitsch, ein

Faktum, das ihm auch von Künstler-Kollegen immer wieder vorgeworfen

wird. Fast

emotionslos und ermüdend liest Wolfgang Denk den Werdegang von

Hermann Nitsch und seine Kontakte zu anderen Künstlern, seine

Ausstellungsbeteiligungen und seine Rückkehr nach Österreich in den

70er Jahren aus seinem Manuskript vor. Die lebenslange

Auseinandersetzung des Künstlers mit Philosophien und Religionen,

seine hunderte Seiten langen Traktate darüber und die akribisch

genauen Vorstudien zu seinen Malaktionen und Mysterien-Spielen, die

in dicken Wälzern als Partituren festgehalten werden und trotzdem

im Moment der Ausführung Platz lassen für die „Kunst des

Augenblicks“, das quasi Unplanbare. Fast könnte man meinen, die im

Karner ausgestellten Bilder, auf die Wolfgang Denk auch Bezug

nimmt, sind Nebensächlichkeiten im Schaffen von Hermann Nitsch, ein

Faktum, das ihm auch von Künstler-Kollegen immer wieder vorgeworfen

wird.

Denk

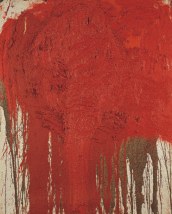

erklärt, dass jeder Malaktion, in der Bilder wie die ausgestellten

möglicherweise entstehen, eine lange und genaue Planungsphase

haben, die Farbwahl sehr exakt festgelegt wird und dabei Bezug

genommen wird auf die inhaltliche Aussage, die die Bilder dann

haben sollen. Viele Jahre lang hat Nitsch nur mit Rot, später auch

mit Schwarz gearbeitet, erst seit etwa 10 Jahren gibt es einige

gelbe „Auferstehungsbilder“, die in ihrer extremen farbigen

Leuchtkraft auch die „penetrant“ gelben Rapsfelder und reifen

Kornähren aus der Umgebung von Prinzendorf wiederspiegeln. Die

Einbeziehung eines Malhemdes gibt dem Bild, abgesehen von den

Malspuren des Farbauftrages, eine weitere körperliche Dimension und

macht den Künstler „gegenwärtig“. Denk

erklärt, dass jeder Malaktion, in der Bilder wie die ausgestellten

möglicherweise entstehen, eine lange und genaue Planungsphase

haben, die Farbwahl sehr exakt festgelegt wird und dabei Bezug

genommen wird auf die inhaltliche Aussage, die die Bilder dann

haben sollen. Viele Jahre lang hat Nitsch nur mit Rot, später auch

mit Schwarz gearbeitet, erst seit etwa 10 Jahren gibt es einige

gelbe „Auferstehungsbilder“, die in ihrer extremen farbigen

Leuchtkraft auch die „penetrant“ gelben Rapsfelder und reifen

Kornähren aus der Umgebung von Prinzendorf wiederspiegeln. Die

Einbeziehung eines Malhemdes gibt dem Bild, abgesehen von den

Malspuren des Farbauftrages, eine weitere körperliche Dimension und

macht den Künstler „gegenwärtig“.

Denk

geht auch auf den Terminus „Schüttbild“ ein, der untrennbar mit dem

Werk von Hermann Nitsch verbunden ist, rein technisch gesehen aber

in den meisten Fällen nicht zutreffend ist. Eigentlich sind es eher

„Rinnbilder“ oder einfach Zeugnisse des Entstehungsprozesses, die

die körperlichen Aktivitäten des Malers ahnen lassen. Denk

geht auch auf den Terminus „Schüttbild“ ein, der untrennbar mit dem

Werk von Hermann Nitsch verbunden ist, rein technisch gesehen aber

in den meisten Fällen nicht zutreffend ist. Eigentlich sind es eher

„Rinnbilder“ oder einfach Zeugnisse des Entstehungsprozesses, die

die körperlichen Aktivitäten des Malers ahnen lassen.

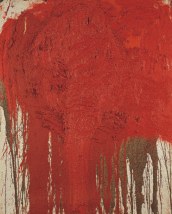

Zu den beiden roten „Schüttbildern“ der Ausstellung stellt Denk

fest, dass sie bei der Entstehung ganz anders gewirkt haben, da

sowohl das verwendete Blut als auch die rote Farbe den gleichen

Farbton gehabt haben. Erst durch die Oxidation des Blutes kommt es

zur bräunlichen Verfärbung und damit zur Veränderung des

Bildeindruckes. In weiterer Folge ist der Zersetzungsprozess, der

bei organischen Substanzen wesentlich rascher fortschreitet als bei

Ölfarben, ein Problem in der Erhaltung der Bilder und muss

überdacht werden. |

|

In der darauf

folgenden Diskussion berichtet Denk auch von den

Orgien-Mysterien-Aufführungen und versucht vorsichtig klar zu

machen, dass die im 6-Tage-Spiel stattgefundene Schlachtung eines

Stieres mit einer unglaublichen Eindringlichkeit diesen kurzen,

aber alles entscheidenden Moment „von Leben oder Tod“ vermittelt,

der kraftvolle Stier von einer Sekunde zur anderen nur mehr „tote

Materie“ ist, das Leben aus ihm gewichen ist, - um die Bedeutung

von „Leben“ erfahrbar zu machen. Diese Schlachtung ist eine

Ausnahmesituation und gibt dem Tier, das in unserer Gesellschaft

normalerweise „anonym“ geschlachtet wird, eine besondere Position.

Auch die Verwendung von liturgischem Gerät im Kontext mit

geöffneten Tierleibern soll diesen eigentlich „erschütternden“

Inhalt, den wir oft gar nicht mehr in seiner ganzen Dimension

wahrnehmen, vermitteln. („Lamm Gottes, das du hinweg

nimmst die Schuld der Welt“) |

|

|

|

Diese letztendlich doch sehr

intensive Begegnung mit dem Werk von Hermann Nitsch endet sehr

nachdenklich und still. |

| nach

oben - zum vorherigen Bericht |

Text:

df &

Fotos:

gm) |

|

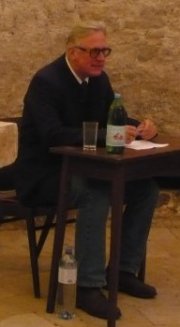

| 11.

Juni 2010

Zeitgenössische Kunst und ihr Konfliktpotenzial

Günther Oberhollenzer (Museumskurator Sammlung Essl)

|

|

Günther

Oberhollenzer ist gebürtiger Südtiroler und studierte in Innsbruck

Geschichte und Kunstgeschichte. Seit 4 Jahren ist er im Essl Museum

als Kurator und Ausstellungsorganisator tätig. Er verfasste zahlreiche

Artikel zu Fragen der Gegenwartskunst und Katalog- und Buchbeiträge. Günther

Oberhollenzer ist gebürtiger Südtiroler und studierte in Innsbruck

Geschichte und Kunstgeschichte. Seit 4 Jahren ist er im Essl Museum

als Kurator und Ausstellungsorganisator tätig. Er verfasste zahlreiche

Artikel zu Fragen der Gegenwartskunst und Katalog- und Buchbeiträge.

|

|

Günther Oberhollenzer gliederte seinen

lebhaften und spannenden Vortrag in drei größere Bereiche: |

|

Zuerst versuchte

er den Begriff „Kunst“ zu definieren und kam dabei zu der für ihn

stimmigen Aussage, dass Kunst nicht definierbar sei, da jede

Definition zwangsläufig zu einer Einschränkung führe. Trotzdem ist

jeder Kunstschaffende bestimmten gesetzlich vorgegebenen

Rahmenbedingungen unterworfen, die durch die menschlichen Grundrechte

vorgegeben sind. Dabei kann es leicht zu einem „Konflikt“ zwischen dem

Recht der freien Meinungsäußerung, dem Recht der freien

Religionsausübung und dem Recht auf Schutz vor öffentlichem Ärgernis

kommen, wobei eine Abwägung und Grenzziehung oft sehr subjektiv

geschieht, weil es dafür oft keine allgemeingültigen Kriterien gebe. Oberhollenzer gab zu bedenken, dass man sehr wohl zwischen „Freiheit

der Kunst“ und kritischer Auseinandersetzung mit Kunst unterscheiden

müsse und dass vor allem zeitgenössische Kunst immer ein

„Minderheitenprogramm“ darstellt(e), also keinen Mehrheitsanspruch

stellen könne. Künstler provozieren manchmal, um auf Missstände in

Politik und Gesellschaft hinzuweisen, durch Übertreibungen machen sie

Probleme offenbar und für alle sichtbar, was letztendlich zu einer

Änderung führen kann. Oberhollenzer warnte vor einer zu starken

Einmischung von Politik und Kirche in das Kunstgeschehen, da sonst

leicht eine Instrumentalisierung geschehen könne. |

Das

Verhältnis zwischen Religion und Kunst ist für Oberhollenzer ein ganz

wichtiger Träger der Kunstentwicklung, war doch speziell die

katholische Kirche über Jahrhunderte einer der größten Auftraggeber

für Künstler und hat so zur Weiterentwicklung von Kunst und

Gesellschaft wesentlich beigetragen. Er bedauerte, dass in den letzten

Jahrzehnten dieses enge Verhältnis nicht mehr gegeben ist, merkte aber

an, dass man keinem Künstler verbieten könne, sich mit religiösen

Fragen auseinander zu setzen. Als positives Beispiel nannte er die

Galerie nächst St. Stephan unter Msgn. Otto Mauer, der sehr wohl im

Stande war, eine Brücke zwischen Religion und zeitgenössischer Kunst

auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu schlagen. Die Werke von

Hermann Nitsch sind in diesem Zusammenhang vielseitig interpretierbar:

für manche agiere er rein blasphemisch, andere lasse er gleichgültig

und wieder anderen eröffne er einen Zugang zu den Mysterien der

christlichen Religion. Es falle hier schwer zu entscheiden, wer recht

habe bzw. „im Recht sei“, niemand könne aber Hermann Nitsch

absprechen, sich intensiv mit religiösen Fragen auseinandergesetzt zu

haben. Das

Verhältnis zwischen Religion und Kunst ist für Oberhollenzer ein ganz

wichtiger Träger der Kunstentwicklung, war doch speziell die

katholische Kirche über Jahrhunderte einer der größten Auftraggeber

für Künstler und hat so zur Weiterentwicklung von Kunst und

Gesellschaft wesentlich beigetragen. Er bedauerte, dass in den letzten

Jahrzehnten dieses enge Verhältnis nicht mehr gegeben ist, merkte aber

an, dass man keinem Künstler verbieten könne, sich mit religiösen

Fragen auseinander zu setzen. Als positives Beispiel nannte er die

Galerie nächst St. Stephan unter Msgn. Otto Mauer, der sehr wohl im

Stande war, eine Brücke zwischen Religion und zeitgenössischer Kunst

auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu schlagen. Die Werke von

Hermann Nitsch sind in diesem Zusammenhang vielseitig interpretierbar:

für manche agiere er rein blasphemisch, andere lasse er gleichgültig

und wieder anderen eröffne er einen Zugang zu den Mysterien der

christlichen Religion. Es falle hier schwer zu entscheiden, wer recht

habe bzw. „im Recht sei“, niemand könne aber Hermann Nitsch

absprechen, sich intensiv mit religiösen Fragen auseinandergesetzt zu

haben. |

Im

letzten Teil seines Vortrages kam Günther Oberhollenzer auf vergangene

Skandale und Konflikte speziell von Kunstschaffenden mit kirchlichen

Instanzen zu sprechen, die heute vielfach nicht mehr nachvollziehbar

seien. Beginnend mit Michelangelos „Jüngstem Gericht“, das nach der

Entstehung beinahe der Zensur zum Opfer gefallen war und nach der

letzten Restaurierung von Papst Johannes Paul II. als Meisterwerk

christlicher Kunst angesprochen wurde über Dürers „Selbstbildnis als

Jesus Christus“, das auch heute noch blasphemisch wirken kann, und

Caspar David Friedrichs „Kreuz im Gebirge“ als Meilenstein der

Veränderung des Kanons christlichen Kunstschaffens ein weiter Bogen

bis Max Weiler, Arnulf Rainer und Hermann Nitsch gespannt. Auch andere skandalerregende Kunstwerke wie Monets „Impression“ oder Gustav Klimts

„Universitätsbilder“ wurden genannt und gezeigt. Im

letzten Teil seines Vortrages kam Günther Oberhollenzer auf vergangene

Skandale und Konflikte speziell von Kunstschaffenden mit kirchlichen

Instanzen zu sprechen, die heute vielfach nicht mehr nachvollziehbar

seien. Beginnend mit Michelangelos „Jüngstem Gericht“, das nach der

Entstehung beinahe der Zensur zum Opfer gefallen war und nach der

letzten Restaurierung von Papst Johannes Paul II. als Meisterwerk

christlicher Kunst angesprochen wurde über Dürers „Selbstbildnis als

Jesus Christus“, das auch heute noch blasphemisch wirken kann, und

Caspar David Friedrichs „Kreuz im Gebirge“ als Meilenstein der

Veränderung des Kanons christlichen Kunstschaffens ein weiter Bogen

bis Max Weiler, Arnulf Rainer und Hermann Nitsch gespannt. Auch andere skandalerregende Kunstwerke wie Monets „Impression“ oder Gustav Klimts

„Universitätsbilder“ wurden genannt und gezeigt. |

| In der

anschließenden lebhaften Diskussion konnten noch weitere Fragen

geklärt werden. Mit Oberhollenzers Feststellung, dass man versuchen

müsse, den Betrachtern zeitgenössischer Kunst die Scheu und falsche

Vorstellungen zu nehmen und vor allem in ein echtes Gespräch zu

kommen, schloss dieser spannende Abend. |

|

|

|

| nach

oben - zum vorherigen Bericht |

(Text:

df &

Fotos:

gm) |

|

|

|

|

|

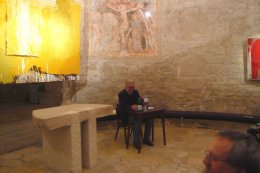

12. Juni 2010

Auferstehung

Jesu Christi

-Mythos oder

Geschichte?

Pfarrer Dr. Klaus Heine (evangelischer

Theologe)

&

Pfarrer Lic. Richard Posch (katholischer Theologe)

An diesem sehr heißen Juniabend war der

Karner bis auf den letzten Platz besetzt.

Doris Frass begrüßte die

beiden Mödlinger Pfarrer, den "katholischen" Richard Posch, und den

"evangelischen" Pfarrer i. R. Klaus Heine. Gehören sie streng genommen

unterschiedlichen Kirchen an, so gestalteten sie diesen Abend "mit einer

Zunge" im gemeinsamen Vortrag.

Dieser ist der spirituelle Höhepunkt dieser Ausstellung AUFERSTEHUNG

-Dionysos oder Christus ?

|

|

Ein

religionswissenschaftlicher Blick auf das Opferwesen als

Überlebensmittel seit der frühen Menschheit und die Mythen über

sterbende und wieder auferstehende Götter im Vorderen Orient zeigte,

dass Strukturähnlichkeiten zu christlichen Glaubensaussagen nur

scheinbar sind. Im Mythos geht es um menschliche Grunderfahrungen, die

in Form von Götter- und Menschensagen erzählt

werden. Mit Hilfe dieser Mythen versucht sich der Mensch in das

Stirb-und-werde! der Natur einzufügen und das Leben in einer

kreisförmig verstandenen Geschichte zu bewältigen. Ein

religionswissenschaftlicher Blick auf das Opferwesen als

Überlebensmittel seit der frühen Menschheit und die Mythen über

sterbende und wieder auferstehende Götter im Vorderen Orient zeigte,

dass Strukturähnlichkeiten zu christlichen Glaubensaussagen nur

scheinbar sind. Im Mythos geht es um menschliche Grunderfahrungen, die

in Form von Götter- und Menschensagen erzählt

werden. Mit Hilfe dieser Mythen versucht sich der Mensch in das

Stirb-und-werde! der Natur einzufügen und das Leben in einer

kreisförmig verstandenen Geschichte zu bewältigen.

Das jüdisch-christliche Gottes-

und Weltverständnis unterscheidet sich davon fundamental. Gott

begegnet dem Menschen in der Geschichte, die einen von Gott gesetzten

Anfang hat und auch ein von ihm gesetztes Ende haben wird. Er ist der

Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der Gott, der sich Moses

bedient, um sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien und

einen Bund mit ihm zu schließen.

Von

einer Auferstehung der Toten ist zu der Zeit zwar noch nicht die Rede.

Und der Kampf der Propheten im Land der Verheißung, das Israel nach

der Wüstenwanderung zuteil geworden ist, gegen die fremden Götter und

ihre Fruchtbarkeitskulte wogt heftig. Aber aus der Bundestreue heraus

wächst die Überzeugung, dass die Angehörigen des Bundesvolkes nicht im

Tode bleiben werden. Jesus bringt diese Überzeugung in seinem

Streitgespräch mit Leugnern der Totenauferstehung klassisch zum

Ausdruck: Ihr habt gehört, dass Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und

Jakobs ist. Ist er nun ein Gott der Lebenden oder der Toten? Von

einer Auferstehung der Toten ist zu der Zeit zwar noch nicht die Rede.

Und der Kampf der Propheten im Land der Verheißung, das Israel nach

der Wüstenwanderung zuteil geworden ist, gegen die fremden Götter und

ihre Fruchtbarkeitskulte wogt heftig. Aber aus der Bundestreue heraus

wächst die Überzeugung, dass die Angehörigen des Bundesvolkes nicht im

Tode bleiben werden. Jesus bringt diese Überzeugung in seinem

Streitgespräch mit Leugnern der Totenauferstehung klassisch zum

Ausdruck: Ihr habt gehört, dass Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und

Jakobs ist. Ist er nun ein Gott der Lebenden oder der Toten? |

|

|

|

Auch die Auferstehung Jesu Christi ist

kein mythisches Symbol für das Weiterleben seiner Botschaft, seiner

“Sache” oder der Bedeutsamkeit des Kreuzes, sondern ein

geschichtliches Ereignis, mit dem Gott sich zu dem Weg Jesu bekennt

und ihm für ewig Recht gibt. Die Erscheinungen vor seinen Anhängern

sind geschichtliche Begebenheiten. Es gibt aber

einen wesentlichen Grund, weshalb ein Historiker dies Ereignis, das

das ganze Zeugnis des Neuen Testaments bestimmt, mit den Mitteln

seiner Wissenschaft nicht identifizieren kann. Die Auferstehung

Christi ist nicht die Wiederbelebung eines Leichnams, der ins alte

Todesleben zurückkehrt. Sie ist der Einbruch der neuen Welt Gottes in

diese alte. Christus ist der erste von allen, die in der Endzeit zu

einem ähnlichen Leben in der Herrschaft Gottes erweckt werden.

Insofern sind alle Bilder und Begriffe, mit denen wir das Wunder aller

Wunder erzählen, unzulänglich. Sie bleiben ja alle der Todeswelt

verhaftet.

Dennoch

vermag das Zeugnis von diesem Ereignis durch das Wirken des Heiligen

Geistes die Gewissheit vom neuen Leben des Gekreuzigten zu vermitteln

und die große Hoffnung des Lebens zu entzünden. Dennoch

vermag das Zeugnis von diesem Ereignis durch das Wirken des Heiligen

Geistes die Gewissheit vom neuen Leben des Gekreuzigten zu vermitteln

und die große Hoffnung des Lebens zu entzünden.

Die aus der griechischen Welt eingedrungene Lehre von der

Unsterblichkeit der Seele soll zwar die Identität des Menschen bei der

endzeitlichen Auferweckung festhalten. Sie ist aber nicht biblisch und

steht in Gefahr, die Realität des Sterbens und des Todes zu

verschleiern. Bei den Aussagen über die Auferstehung geraten wir

schnell an die Grenzen dessen, was wir seriös über das neue Leben

sagen können. Wesentlich ist die unverbrüchliche Gewissheit, dass

Gott, an den ich glaube, der um unsertwillen Mensch geworden ist, sich

dem Tod ausgesetzt hat und in seine Herrlichkeit zurückgekehrt ist,

mich auch im Tod, wenn ich mich selbst verliere, nicht fallen lässt,

sondern zu seinem ewigen Leben beruft.

Das hat Folgen für die vielen kleinen Schwestern der großen Hoffnung

hier in diesem begrenzten irdischen Leben. |

|

|

|

An den Vortrag schloss

sich eine lebhafte Diskussion an, die zeigte, dass auch die

individuelle Mythologie eines Hermann Nitsch in seinem Orgien

Mysterien Theater eine heilsame Provokation darstellen kann, die uns

nötigt, unseren christlichen Auferstehungsglauben neu zu formulieren

und sich seiner zu vergewissern. |

|

|

| |

|

| nach

oben - zum vorherigen Bericht |

(Text:

kh, Fotos:

fs) |

|

|

13. Juni 2010

Die Entwicklung und bildliche

Darstellung des christlichen

Auferstehungsgedanken

Mag. Doris Frass

Doris

Frass-Heckermann

geboren 1961 in Mödling, 1980 bis 1985 Studium der Malerei und

Restaurierung an der Akademie der Bildenden Künste, Wien bei

Professoren Mikl und Kortan. |

|

Prälat

Sammer war leider krankheitsbedingt kurzfristig verhindert, so

übernahm Doris Frass den Vortrag im Karner. Prälat

Sammer war leider krankheitsbedingt kurzfristig verhindert, so

übernahm Doris Frass den Vortrag im Karner.

Jesu Auferstehung und damit verbunden die Auferstehung

aller Gläubigen von den Toten ist wohl der wichtigste Glaubensinhalt

unserer Religion. Trotzdem ist die bildliche Darstellung der

Auferstehung Jesu im Vergleich zu Kreuzigungsdarstellungen oder

anderen Bildern aus seinem Leben zu Beginn des Christentums überhaupt

nicht und auch später rein zahlenmäßig nur eher schwach vertreten. Das

gibt natürlich zu denken. |

| Die

Anfangszeit war sicher geprägt von der Vorstellung der Wiederkunft

Jesu und der Endzeit in absehbarer Zeit, ja noch zu Lebzeiten der

Apostel. Später verlagerte sich diese Vorstellung auf einen

unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft und die Vorstellung der

Auferstehung von den Toten musste neu überdacht werden. |

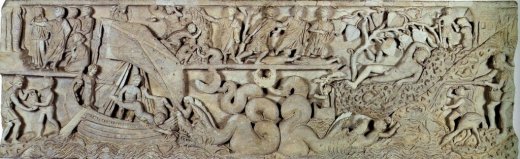

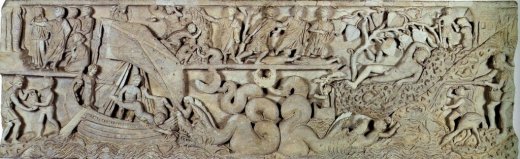

In den ersten

Jahrhunderten gab es überhaupt wenige bildliche Darstellungen Jesu, da

nach wie vor das Bilderverbot aus der jüdischen Religion wirksam war.

Erst durch die Ausbreitung des Glaubens im römischen Reich wurden auch

antike heidnische Darstellungsformen übernommen und christlich

interpretiert. (Persphone/Proserpina-Mythos als

Symbol für Werden und Vergehen der Natur, aber auch Tod und

Auferstehung – Sarkophag für Karl den Großen). Das Kreuz als Symbol

für Christi Tod und Auferstehung war damals noch unbekannt, aus den

römischen Katakomben ist das Fischsymbol als Abkürzung für Christi

Namen und Titel allgemein geläufig. Auch Szenen aus dem Alten

Testament wurden gern in Anspielung auf Tod und Auferstehung

gebraucht. (Prophet Jona war 3 Tage im Bauch des Walfisches, ehe er

ausgespieen wurde - Sarkophag.

|

| Erst die

Konstantinische Wende im 4. Jhdt. brachte auch in der christlichen

Kunst eine Neuerung. Nun wurde das Christus-Monogramm allgemein

gebräuchlich und auf Sarkophagen in Verbindung mit Lorbeerkränzen und

der aufgehenden Sonne auch als Auferstehungs- und Siegeszeichen

verwendet. Weitere symbolische Motive sind der Pfau (dessen Fleisch

als unverweslich galt), das Lamm mit dem Kreuzesstab, das sich bis ins

Mittelalter als starkes Symbol für Christi Opfertod und Auferstehung

gehalten hat, sowie der mythische Vogel Phönix. |

| Früheste

szenische Darstellungen der Auferstehung Christi sind im 9.Jhdt in der

oströmischen Kirche nachweisbar, dabei werden aber auch nur die Szenen

der Berichte über die Ereignisse des Ostermorgens gezeigt, - die drei

Frauen am leeren Grab. |

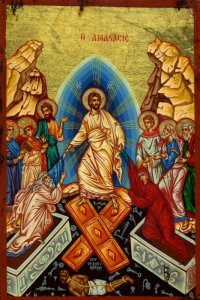

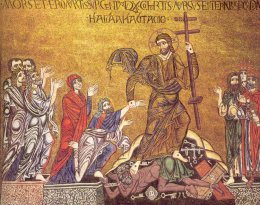

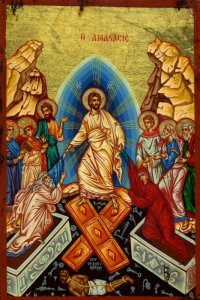

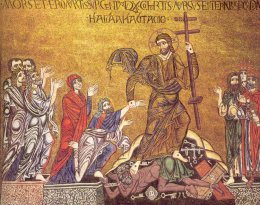

Interessant ist die vor

allem in der ostkirchlichen Kunst bis heute erhaltene Darstellung der

Anastasis durch Christi Eintritt in die Vorhölle. 359 wurde vom Syrer

Markus von Arethusa der Abstieg Christi „zu den Unterirdischen“ (ad

inferos) formuliert und als Glaubensartikel aufgenommen. Gemeint ist

damit ursprünglich der damals verbreitete Glaube (übernommen aus

jüdischer und griechischer Tradition), dass sich alle Toten im

Totenreich (Scheol) als Schatten befinden. Christus ist also vor

seiner Auferstehung wirklich gestorben und im Totenreich gewesen (kein

Scheintod), hat die ehernen Tore zerbrochen und beginnend mit Adam

alle vorchristlichen Gläubigen vom Tod erlöst. Erst im Mittelalter

wird dieses Totenreich als Hölle, also Ort ewiger Verdammnis

interpretiert. Die spätere Höllenfahrt-Interpretation spielte auf die

„Höllenqualen Jesu am Kreuz“ an, die er für uns erlitten hat. (Luther,

Calvin). Interessant ist die vor

allem in der ostkirchlichen Kunst bis heute erhaltene Darstellung der

Anastasis durch Christi Eintritt in die Vorhölle. 359 wurde vom Syrer

Markus von Arethusa der Abstieg Christi „zu den Unterirdischen“ (ad

inferos) formuliert und als Glaubensartikel aufgenommen. Gemeint ist

damit ursprünglich der damals verbreitete Glaube (übernommen aus

jüdischer und griechischer Tradition), dass sich alle Toten im

Totenreich (Scheol) als Schatten befinden. Christus ist also vor

seiner Auferstehung wirklich gestorben und im Totenreich gewesen (kein

Scheintod), hat die ehernen Tore zerbrochen und beginnend mit Adam

alle vorchristlichen Gläubigen vom Tod erlöst. Erst im Mittelalter

wird dieses Totenreich als Hölle, also Ort ewiger Verdammnis

interpretiert. Die spätere Höllenfahrt-Interpretation spielte auf die

„Höllenqualen Jesu am Kreuz“ an, die er für uns erlitten hat. (Luther,

Calvin). |

Ab

dem 8. Jhdt. setzte sich die Interpretation der Anastasis

/Auferstehung als Triumphfahrt Jesu beginnend im Totenreich und die

Erlösung aller durch. Bereits im 11. Jhdt. ist diese ursprünglich

ostkirchliche Darstellung auch in der weströmischen Buchmalerei zu

finden. Ab

dem 8. Jhdt. setzte sich die Interpretation der Anastasis

/Auferstehung als Triumphfahrt Jesu beginnend im Totenreich und die

Erlösung aller durch. Bereits im 11. Jhdt. ist diese ursprünglich

ostkirchliche Darstellung auch in der weströmischen Buchmalerei zu

finden.

Etwa seit dem 11. Jhdt setzt sich in Westeuropa auch die Darstellung

Christi als Triumphator durch. Jesus in der Mandorla wird eine gängige

Darstellung des Auferstandenen und Weltenrichters, die eigentliche

Auferstehung wird kaum gezeigt. |

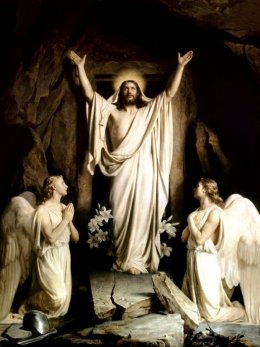

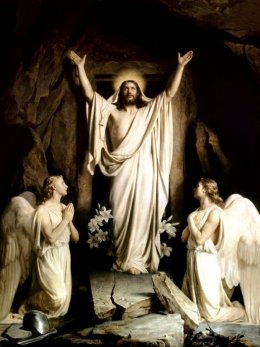

| Mit Beginn der Kreuzzüge

nach dem Aufruf Papst Urbans II. 1095 und der Eroberung Jerusalems

1099 stand nun die Darstellung der Auferstehung als Befreiung vom Tod

im Mittelpunkt. Christus entsteigt mit der Kreuzesfahne (Kreuzritter!)

dem Sarkophag, ähnlich wie die Grabeskirche nun wieder befreit von

arabischer Dominanz ist und unter der Kreuzesfahne steht. |

Interessant

ist, dass die unterschiedlichen Darstellungen entweder einen

geöffneten Sarkophagdeckel oder aber auch den verschlossenen,

versiegelten Deckel zeigen, Jesus also sämtliche irdischen Schranken

überwunden hat und seine neue Leiblichkeit nicht ident mit seinem

früheren menschlichen Körper ist. Diese Art der Darstellung wirkt bis

ins 15. Jhdt nach und wird parallel zur Schriftillustration der Frauen

am leeren Grab weitergeführt. Die Darstellung des Sarkophags erinnert

auch an einen Altar und damit wird die Auferstehung „ins Sakramentale“

erhoben und in die Nähe der Eucharistie gestellt. Interessant

ist, dass die unterschiedlichen Darstellungen entweder einen

geöffneten Sarkophagdeckel oder aber auch den verschlossenen,

versiegelten Deckel zeigen, Jesus also sämtliche irdischen Schranken

überwunden hat und seine neue Leiblichkeit nicht ident mit seinem

früheren menschlichen Körper ist. Diese Art der Darstellung wirkt bis

ins 15. Jhdt nach und wird parallel zur Schriftillustration der Frauen

am leeren Grab weitergeführt. Die Darstellung des Sarkophags erinnert

auch an einen Altar und damit wird die Auferstehung „ins Sakramentale“

erhoben und in die Nähe der Eucharistie gestellt.

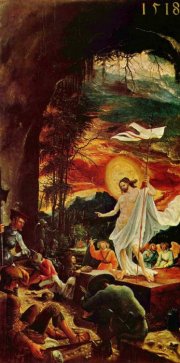

Während in der ital. Frührenaissance um eine

realistische Darstellung der Auferstehung und damit Verwandlung des

Auferstandenen gekämpft wird (z.B. Darstellung eines über dem

Sarkophag schwebenden Christus), wird nördlich der Alpen die

Verbindung des Schmerzensmannes (Opfertod und Eucharistie) mit der

Auferstehung gezeigt, dass eben dieser geschundene Körper aufersteht.

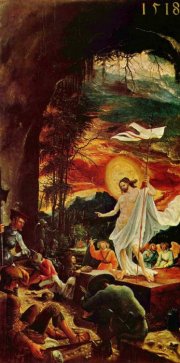

Erst Dürer bringt um 1500 die

italienische Vorstellungswelt nach Deutschland und ermöglicht so das

berühmte Auferstehungsbild des Matthias Grünewald von 1512, übrigens

nur ein Jahr, bevor die Unsterblichkeit der Seele zum Dogma erhoben

wird. Grünewald versucht durch Farbeffekte den Auferstandenen als

„Lichtgestalt“ zu zeigen, ähnlich der „Verklärung“.

Im Naturalismus der Donauschule ist Christus

nicht als Lichtgestalt aber hinterleuchtet von der aufgehenden Sonne

dargestellt. |

Interessant

erscheint übrigens, dass bei Darstellungen aus der Reformationszeit

der Kreuzigung und der Auferstehung beinahe gleich viel Platz

zugemessen wird. Auffällig ist, dass über mehrere Jahrhunderte

parallel mehrere Auferstehungstypen existieren. Einerseits die

hervorgehobene „leibhaftige Auferstehung“, andererseits die

metaphysische Verwandlung des Auferstandenen. Das zieht sich in

künstlerisch immer schwächer werdender Form bis in den Beginn des 20.

Jhdts hin, wobei manchmal auch eher gespenstisch anmutende

Interpretationen ins Spiel kommen (spiritistische Tendenzen ab der 2.

Hälfte des 19. Jhdts). Interessant

erscheint übrigens, dass bei Darstellungen aus der Reformationszeit

der Kreuzigung und der Auferstehung beinahe gleich viel Platz

zugemessen wird. Auffällig ist, dass über mehrere Jahrhunderte

parallel mehrere Auferstehungstypen existieren. Einerseits die

hervorgehobene „leibhaftige Auferstehung“, andererseits die

metaphysische Verwandlung des Auferstandenen. Das zieht sich in

künstlerisch immer schwächer werdender Form bis in den Beginn des 20.

Jhdts hin, wobei manchmal auch eher gespenstisch anmutende

Interpretationen ins Spiel kommen (spiritistische Tendenzen ab der 2.

Hälfte des 19. Jhdts).

Zu einer echten Neuinterpretation der

Auferstehungsvorstellung kommt es in der Zwischenkriegszeit, als der

auferstandene Christus „in die Gegenwart“ geholt wird. |

Nach

1945 entfaltet sich eine wahre Auffächerung der

Auferstehungsinterpretation, die nicht nur mit der Darstellungsform,

sondern vermehrt auch mit dem gewählten Material und den überlieferten

Bildtraditionen spielt und wieder häufig ohne eigentliche Darstellung

des Auferstandenen auskommt, womit sich der Kreis zu den ersten

bildlichen Darstellungen schließt. Nach

1945 entfaltet sich eine wahre Auffächerung der

Auferstehungsinterpretation, die nicht nur mit der Darstellungsform,

sondern vermehrt auch mit dem gewählten Material und den überlieferten

Bildtraditionen spielt und wieder häufig ohne eigentliche Darstellung

des Auferstandenen auskommt, womit sich der Kreis zu den ersten

bildlichen Darstellungen schließt. |

| nach

oben - zum vorherigen Bericht |

(Text:

df &

Fotos:

js) |

|

|

17. Juni 2010

Gebet für eine Welt, Auferstehung:

Die Macht der Erlösung

Das "Gebet für Eine Welt" findet im Rahmen von "Quatember" statt. Das

ist die Gemeinschaft von Quatembergebet und Quatembersammlung zu

Gunsten unserer laufenden Projekte in Nigeria, Mexico und

das

Concordia-Projekt (Straßenkinder) von Pater Sporschill.

Wir leben gemeinsam auf einer Erde, einer Welt,

in der alle Menschen ihre Heimat haben. Wir möchten dieses

Miteinander, diese "Eine Welt" bewusst leben.

Die Quatembertage bilden im Kirchenjahr gleichsam den

Einstieg in die vier Jahres-zeiten. Ihre

Grundanliegen sind Beten, Fasten und Teilen.

Wir wollen heute fasten, indem wir ein Stück

unserer Zeit hergeben - es Gott schenken, indem wir miteinander beten

und singen und so unser Herz und unseren Blick weit machen für die,

die auf unser Teilen warten. |

|

Lied:

Ich bin bei Euch jeden Tag (Nicht durch Zufall steh ich hier) |

Fragen:

Was bedeutet die Auferstehung Jesu für mein Leben?

Was bedeutet es für mich erlöst zu sein?

Wie kann ich aus diesem Erlöst-sein Kraft für mein Leben schöpfen? |

Lesung

aus dem Mathäusevangelium:

Der Auftrag des Auferstandenen, Mt. 28,

16

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen

genannt hatte.

Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten

Zweifel.

Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht

gegeben im Himmel und auf der Erde.

Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern;

tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Geistes,

und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid

gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. |

Sinnfrage: Woher komme ich – wohin gehe ich

„Woher

komme ich“ – „wohin gehe ich“ ist die Urfrage aller Menschen auf der

ganzen Welt, auch wenn vielleicht noch nicht viele darüber lange

nachdenken, es gibt Momente im Leben, wo jede jeder sich diese Frage

stellt, spätestens am Ende des Lebens. Das Vertrauen, dass alles ein

Gutes Ende findet mag naiv klingen, aber es ist die Ursehnsucht der

Menschen, dass alles Sinn hat. „Woher

komme ich“ – „wohin gehe ich“ ist die Urfrage aller Menschen auf der

ganzen Welt, auch wenn vielleicht noch nicht viele darüber lange

nachdenken, es gibt Momente im Leben, wo jede jeder sich diese Frage

stellt, spätestens am Ende des Lebens. Das Vertrauen, dass alles ein

Gutes Ende findet mag naiv klingen, aber es ist die Ursehnsucht der

Menschen, dass alles Sinn hat.

Die Hoffnung, ja die Gewissheit der Auferstehung ist ein unglaubliches

Kraft- und Energiepotenzial.

Der Glaube, das Vertrauen auf Auferstehung, auf ein Leben, ein Dasein

nach dem irdischen Tod, hilft das Leben intensiver zu leben. Das Leben

nach dem Tod ist eine Möglichkeit weiterzuleben, weiter Da zu sein, in

einer anderen Form zu existieren. Das ist unabhängig von der

Religionszugehörigkeit so. |

| Einladung

den Begriff Erlösung auf sich wirken zu lassen: Was bedeutet

für mich persönlich „Erlösung“ |

| Die

Erlösung eröffnet uns noch eine tiefere (andere) Dimension… Das

Wissen, die Hoffnung, dass Gottes Gnade und Erbarmen so groß sind,

dass wir allein aus Liebe gut weiterleben dürfen – das ist die wahre

Befreiung. Es ist nicht ein Ausschalten des schlechten Gewissens –

egal was ich tue – es passiert mir nichts – das Gewissen ist

letztendlich ein Urteil, das jeder selbst ermessen kann. |

|

Erlösung lässt eine große Dankbarkeit entstehen. Eine befreite,

lebensbejahende, liebevolle Dankbarkeit – die große Energie

bringt. Diese Lebensenergie ist sehr machtvoll – mit dieser

Lebensenergie ist es sprichwörtlich möglich, Berge zu versetzen – mit

dieser Lebensenergie kann ich Gutes tun und Gutes auch annehmen.

Symbole: Caritasarbeit: Hausbesuch, Krankenhausbesuch, Besuch im

Pflegeheim, Krankenkommunion, Unterstützung generell. |

| Als

erlöster Mensch lebe ich lustvoller, kann das Leben als Geschenk

Gottes genießen, mich an der Schöpfung erfreuen und mich als Teil

dieser Schöpfung erleben. Ich bin bei euch, alle Tage, bis ans Ende

der Welt!! Halleluja. |

Lied:

Nicht durch Zufall steh ich hier |

|

Fürbitten |

|

Vater Unser |

|

Segen |

| nach

oben - zum vorherigen Bericht |

(Vorbereitung des

Gebets & Texte:

ac - Fotos:

gm) |

|

|

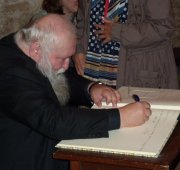

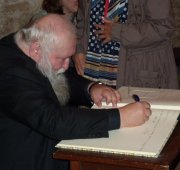

18. Juni 2010

Künstlergespräch mit

Prof. Hermann Nitsch

die ausgestellten Werke von Hermann Nitsch:

Nitsch Kritik

gab es seit einigen Wochen sowohl in brieflicher Form

(meist anonym in den Beschwerdebriefkasten der Pfarre) aber auch

persönlich und detailliert mit Negativ-Beispielen aus seinen

Werken.

Wie Pfarrer Klaus Heine an diesem Abend

stellvertretend für den Verein Kunst-im-Karner nochmals betonte,

"ist dies nicht die erste kontroversielle Ausstellung von

Kunst-im-Karner und wird auch nicht die letzte sein. Ganz bewusst

sollen die Künstler und Werke die spirituelle Diskussion anregen und

zur Vertiefung des Glaubens der interessierten Besucher dienen.

Heine erinnerte an die Ausstellung mit Kreuzesdarstellungen von

Adolf Frohner im Juni 2006, die in der Darstellung von christlichen

Symbolen hier im Karner eigentlich viel direkter waren als die nun

ausgestellten Werke von Nitsch.

Siehe dazu auch die Antwort von Doris Frass auf die Frage

"Warum

Hermann Nitsch im Karner"

Hermann Nitsch selbst sagte wörtlich auf die

Frage aus dem Publikum, ob er das eine oder andere Werk nicht bereue

publik gemacht zu haben und heute noch dazu stehe: "Wenn eines

meiner Werke oder Text jemanden in seinen religiösen Gefühlen

verletzt haben sollte, dann tut mir dies sehr leid und war auch

nicht meine Absicht. Dies stellt für mich aber keinen Grund dar

mich von einem meiner

Werke zu distanzieren."

|

Hermann Nitsch

Leben, Werk und Ausstellungen hier...

|

|

Doris

Frass vom Team Kunst-im-Karner hatte für das Künstlergespräch Fragen

vorbereitet. Hermann Nitsch antwortete spontan, eloquent und oft mit

Witz. Hier der Versuch die Antworten von Hermann Nitsch in Kurzform

"sinngemäß" wiederzugeben. |

|

Herr Prof. Nitsch, Sie wurden hier zu

einer Veranstaltung eingeladen, die eindeutig einen starken Bezug zur

katholischen Kirche, aber auch zur Ökumene hat. Hat Sie das bestärkt

zuzusagen oder eher abgeschreckt?

Kein Problem, wenn der

richtige Ansatz und die Ernsthaftigkeit gegeben ist. |

|

|

Es gibt leider sehr

wenige authentische Stellungnahmen zu diesem Zyklus,

- was beinhaltet der Zyklus, wie viele Zyklen gibt es?

Nitsch: Mindestens zwei, jeder hat um die 30 Bilder. |

|

Gibt es einen Auslöser

für die Entstehung?

Nitsch: Im Anschluß und Zusammenhang mit dem 6-Tage-Spiel war die Zeit

reif für ein „Alterswerk“ in bunten Farben. |

|

|

Die Farbpalette wird

vorher genau von Ihnen festgelegt, auch die Konsistenz der Farben. Sie

scheinen „Reine, ungemischte Farben“ zu bevorzugen, - welche Pigmente

und Bindemitteln verwenden Sie?

Nitsch: Meist reine Farben, beim Auferstehungsbild Kadmiumgelb hell

und dunkel, Öl als Bindemittel. |

|

Sind Ihre

Auferstehungszyklen mit ihrem zumindest für Christen starken

Christus-Bezug reiner Ausdruck von diesseitiger Lebensbejahung oder

ist hier auch ein metaphysischer Auferstehungsprozess eingeschlossen?

Nitsch glaubt an ein Weiterleben z.B. von Mozart in seinen Werken und

die „Gegenwart“ bei einer authentischen Aufführung. |

|

|

|

Wie sieht es für Sie

persönlich nun mit dem Thema „Auferstehung“ aus, je näher Sie dem auch

für Sie unausweichlichen Lebensende kommen? Finden Sie, dass Christen

einen Vorteil aus ihrem Auferstehungsglauben haben?

Nitsch: Da müssen gläubige Christen gefragt werden. |

|

Ihre Zukunftssorgen

klingen ganz real und „normal“:

Was passiert mit meinem künstlerischen Erbe, wird es adäquat verwaltet

und nicht verunglimpft werden, wird es weitere Oratorien-Aufführungen

in meinem Sinn geben, wie gut werden sich meine Bilder erhalten, usw.

?

Vom „ewigen Werden, Vergehen und Neuschaffen“ kann ich hier nichts

entdecken. Greift angesichts der Realität und Banalität des Todes der

Dionysos-.Mythos nicht doch zu kurz?

Nitsch hängt keiner bestimmten Religion an, kann in verschiedenen

Glaubenswahrheiten für sich stimmige Vorstellungen sehen. |

|

|

Was fehlt Ihnen an der

rein christlichen Auferstehungslehre, wo erscheint sie Ihnen

unvollständig bzw. nicht Ihren Vorstellungen entsprechend?

Nitsch: Es wird zu sehr der jenseitige Aspekt betont. |

|

Sie scheinen als

„typisch österreichischer barockerTaufscheinkatholik“ stark verwurzelt

in der vorkonziliaren Liturgie und Messfeier, die Sie als Kind

kennengelernt haben und wovon Sie stark beeindruckt waren. Haben Sie

bewusst auch nachkonziliaren Messfeiern beigewohnt und die

Unterschiede zu früher realisiert?

Nitsch: Ja, es gibt immer noch ein starkes Erlebnis dabei. |

|

|

Viele Katholiken

erkennen in Ihren Arbeiten die starke Mystik der “alten Liturgie“

wieder und empfinden so das „Geheimnis des Glaubens“ wieder stärker

betont.

Ist Ihnen das im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit wichtig oder bewusst

oder liegt das Ihrer Meinung nach allein im Auge des Betrachters?

Nitsch: Es freut ihn, wenn es so ist. |

|

Vor allem von

Künstlerkollegen hört man immer wieder eher abschätzige Kommentare

über Ihre Auseinandersetzung mit „religiösen Themen“. Der Vorwurf der

auf diese Weise leicht und sicher zu erzielenden Medien-Präsenz, aber

auch das Zurückgreifen auf bereits altbewährte und publikumswirksame

Rituale bzw. Versatzstücke wird dabei als „clevere

Marketing-Strategie“ aufgefasst.

Wie gehen Sie mit Angriffen „aus den eigenen Reihen“ um, ist das für

Sie tiefsitzender als polemisierende Angriffe in auflagenstarken

Tageszeitungen?

Nitsch: Man muss unterscheiden, vor welchem Publikum wer was sagt. |

|

|

Warum haben Sie nie den

für Sie leichteren Weg der Distanzierung von der „Eroberung

Jerusalems“ genommen, statt immer wieder erfolglose Erklärungsversuche

zu machen und sich über die Teilveröffentlichungen zu ärgern?

Wie wichtig erscheint Ihnen rückblickend dieser Text, der ja nie zur

Veröffentlichung, Verwirklichung oder tatsächlichen Umsetzung

geschrieben wurde?

Hat es Ihnen geholfen Grenzen zu überschreiten oder zu erkennen?

Nitsch erachtet das Werk immer noch als wichtig in seiner Arbeit und

wehrt sich gegen haltlose Angriffe auf aus dem Zusammenhang gerissene

Textfragmente. |

|

Wie stehen Sie zum

Ausdruck von Prof. Wieland Schmied der „unbeabsichtigten Blasphemie“,

den er unter dem Titel „Blasphemie oder Theodizee?“ geprägt hat?

Nitsch wollte nie blasphemisch oder verletzend auf andere wirken. |

|

|

|

|

|

Nach dem Gespräch mit

Doris Frass und den vorbereiteten Fragen diskutierte Hermann Nitsch

geduldig mit vielen Fragestellern aus dem zahlreichen Publikum. Der

Abend dauerte wesentlich länger als vorgesehen und nahm allen

Anwesenden in der Diskussion über AUFERSTEHUNG, Dionysos und

Christus die Angst vor "Hermann Nitsch" und seinem kolportierten

Standpunkt zu Glauben und Religion. |

|

|

|

Am Ende gab es von

allen Besuchern im Karner langen Applaus für

(

Hermann Nitsch bei Kunst-im-Karner. |

|

|

|

|

|

| nach

oben - zum vorherigen Bericht |

(Text:

df &

gm Fotos:

js&

gm) |

|

|

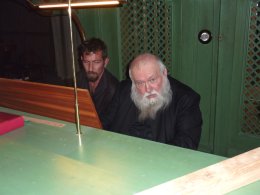

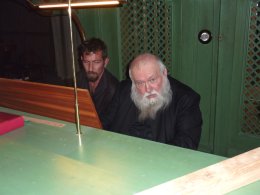

19. Juni 2010

Prof. Hermann Nitsch improvisiert an

der Walcker-Orgel

in St. Othmar

|

DIE RÜCKKEHR DER MAGIE DER ATMENDEN KLÄNGE

Begonnen hat

alles damit, dass ich 2007 den Bruckner-Fan Hermann Nitsch eingeladen

habe, im Stift Sankt Florian gemeinsam mit dem European Philharmonic

Orchestra ein Bruckner-Konzert zu bestreiten, weil es zwischen dem

Orgien-Mysterien-Theater und der Musik Bruckners verblüffende und kaum

bekannte Gemeinsamkeiten gibt. Große Kunst existiert nicht im

luftleeren Raum der Beliebigkeit, sondern hat die Funktion, uns an

unsere spirituellen Wurzeln zu erinnern.

Niemand vermag dies deutlicher zum Ausdruck zu bringen als Bruckner

und Hermann Nitsch, der eine neue und zugleich archaisch elementare

Klangwelt für sein Orgien-Mysterien-Theater erschaffen hat. Dieses

Ereignis hat uns beide nachhaltig darin bestärkt, über weitere

Projekte nachzudenken.

Ich sehe in der Musik von Hermann Nitsch durchaus

einen archaischen wie auch zukunftsträchtigen Antipoden zum

zeitgenössischen Musikschaffen, das geradezu panische Angst zu haben

scheint vor Größe, Pathos, Inbrunst, Leidenschaft und Sinnlichkeit und

deshalb lieber in einem kopflastigen, unverbindlichen l´art pour

l´art-Geplänkel das Heil sucht. Aber schon Richard Wagner -

Gesamtkünstler wie Hermann Nitsch -, sowie auch Anton Bruckner (beiden

musikalischen Giganten ist Nitsch in besonderer Weise verpflichtet)

wie später auch Olivier Messiaen haben dieser den gegenwärtigen

Kulturbetrieb prägenden Art, Musik mehr oder weniger als

Glasperlenspiel zu betreiben, eine klare Absage erteilt. Musik muss

auch im 21. Jhdt. erschüttern und bewegen.

Das wirklich Neue an der Musik von Hermann Nitsch

ist, Klänge als lebendige Wesenheiten zu verstehen, zu respektieren

und zu behandeln - im Gegensatz zu unserer westlichen Umgangsart mit

Tönen, wo Töne nichts weiter sind als willfährige Puzzlesteine für

Tonleitern, Skalen oder serielle Reihen.

So sperren wir Töne wie Tiger in die Käfige unserer

Systeme. Aber Töne und Klänge sind wesentlich mehr als das. Lang

gehaltene Töne beginnen zu atmen, sie haben ein Eigenleben, sie sind

Schwingungsqualitäten, die einen klar umrissenen Zeitraum ausfüllen

und bestimmte Bewusstseinszustände hervorzurufen vermögen. Das ist der

wahre Schlüssel zum Verständnis der Musik von Hermann Nitsch. Aber

nicht nur der seinigen. Schon die alten Mayas bezeichneten mit „Tönen“

ganz bestimmte Schwingungsqualitäten, die sich im Universum als

Zeitqualitäten entfalten, um auf Mensch, Umwelt und den ganzen Kosmos

transformatorisch einzuwirken. Und genau deshalb ist die Musik von

Hermann Nitsch kein Glasperlenspiel. In ihr vollzieht sich vielmehr

die vielversprechende Wiederkehr der Magie der atmenden Klänge. Unsere

kranke Umwelt wie auch unsere zerrüttete Gesellschaft braucht dies wie

nie zuvor.

Peter Jan Marthé

(Jahrgang 1949) war zu Beginn der Achtziger Jahre Schüler von

Celibidache und ist heute Chefdirigent des European Philharmonic

Orchestra und Organisator von zahlreichen Klassik Großveranstaltungen.

(Klangdom Leutasch, Liebherr- Werk Bischofshoven., Bruckner-Tage St.

Florian....) |

|

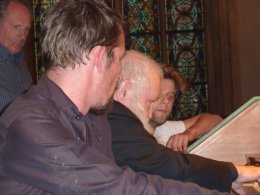

Hermann

Nitsch ließ den Kirchenraum von St. Othmar mehr als eine Stunde mit

den Klängen seiner 4-sätzigen Orgelimprovisation erbeben. Hermann

Nitsch ließ den Kirchenraum von St. Othmar mehr als eine Stunde mit

den Klängen seiner 4-sätzigen Orgelimprovisation erbeben.

Beginnend mit dem tiefsten Ton der Orgel baute er ein Tongebilde auf,

das Platz für eigene Empfindungen und Eindrücke ließ, aber auch

fühlbar die Kirche und die Körper der Zuhörenden „erfüllte“. Durch

Clusterakkorde aber auch einzelne unendlich lang gezogene erscheinende

Töne konnte man plötzlich den Reichtum der Obertöne oder den Klang von

Kirchenglocken vernehmen. Wenn alle Tasten der Orgel und alle Register

gemeinsam erklangen, war der „Lärm“ an den Grenzen des Erträglichen

und kam wie eine alles erdrückende Walze daher, dann ergaben sich

wieder zyklische Bewegungen und Abläufe, die zum „Mitdenken und

–fühlen“ einluden.

Orgel einmal anders, nicht oberflächlich „erbaulich und schön“, eher

archaisch und gewaltig, aber durchaus zu meditativen Gedanken

anregend. |

Andrea Schubert vom Team Kunst-im-Karner beschreibt

ihren persönlichen Eindruck:

Ich hatte das Glück, Prof. Hermann Nitschs Improvisationen an der

Walcker – Orgel von St. Othmar nicht nur zu hören, sondern auch zu

sehen. Links und rechts unterstützt von seinen beiden Assistenten, saß

er an der Orgel und begann langsam einige Register zu ziehen. Diese

Töne hallten ungefähr fünf Minuten durch den Kirchenraum, dann spielte

er nach und nach andere Töne dazu, die Musik wurde mächtiger und

mächtiger, die Schallwellen pflanzten sich über den Boden in die

Kirchenbänke fort, sodass buchstäblich sein musikalisches Werk mit

mehreren Sinnen spürbar und erfassbar wurde. |

|

|

|

|

|

|

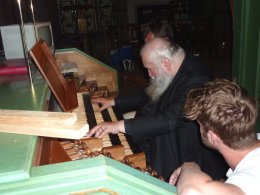

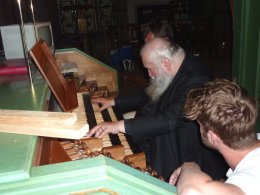

| Es war ein

Orgelspiel der anderen Art! Zur Steigerung der Intensität verwendete

Nitsch Holzbretter, die seine Assistenten auf seine Aufforderung

nacheinander auf die Manuale legten und dann mit beiden Händen

niederdrückten, sodass alle Tasten gleichzeitig gespielt wurden. Zu so

einem Zeitpunkt waren sechs Hände mit dem Spielen auf der Orgel

beschäftigt. |

|

|

|

|

|

|

| Zwischen

dem dritten und dem vierten Satz machte Prof. Nitsch eine längere

Pause, das Publikum applaudierte heftig, was ihn ein bisschen

verärgerte, weil er doch keinen Zwischenapplaus wollte. Im Finale ließ

er noch einmal die Orgel aufbrausen, zog alle Register und ließ keine

Orgelpfeife mit ihrem Ton aus. |

|

|

|

|

Der Schlussapplaus und

die begeisterten Besucher, die beim Orgelaufgang auf ihn warteten,

zeigten, dass dieser Abend sehr bereichernd und interessant war.

Nach diesem fulminanten Konzert stärkte sich das Team

von Kunst-im-Karner gemeinsam mit Hermann Nitsch und seinen

Assistenten beim Heurigen Seper-Pferschy. |

|

|

|

| nach

oben - zum vorherigen Bericht |

(Text:

df &

as Fotos:

as) |

|

|

20. Juni 2010

Hermann Nitsch und die Idee des Gesamtkunst-werks,

Mag. Carl Aigner (Direktor des NÖ Landesmuseums)

Doris Frass & Carl Aigner

Carl Aigner

wurde 1954 in Oberösterreich geboren, studierte Geschichte,

Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik in Salzburg und Paris.

Seit 1989 unterrichtet er an verschiedenen österreichi-schen

Universitäten, unter anderem an der Universität für Angewandte Kunst

in Wien.

1991 gründete er "EIKON", eine internationale Kunst-zeitschrift für

Photographie und neue Medien.

Zwischen 1997 und 2003 war er als Direktor der Kunsthalle Krems tätig,

von 2000 bis 2001 als Projektleiter der Abteilung Kulturwissenschaften

an der Donauuniversität Krems.

Seit 2001 ist Carl Aigner Direktor des Niederöster-reichischen

Landesmuseums in St. Pölten.

Seit 2005 ist er Präsident des österreichischen Zentrums von ICOM

(International Council of Museums) und Präsidiums-mitglied von IMA, der

Interessensgemeinschaft Österreichischer Museen und

Ausstellungshäuser. Aigner lebt in Krems und Wien.

(Quelle: Wiener Zeitung)

|

|

Pfarrer i.R. Klaus Heine & Doris Frass |

Doris Frass begrüsst Carl Aigner |

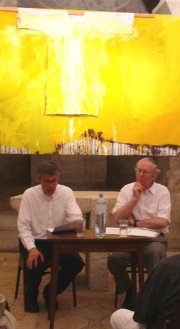

Carl

Aigner holte weit aus und sprach zuerst über Gesellschaftsordnungen

und Fragen des Zusammenlebens von Individuen, die bestimmte

Veränderungen in der Entwicklung zulassen müssen oder aber von streng

rituellen, zyklischen Abläufen geprägt sind. Letztere Gesellschaften

neigen zur Ausbildung von Mythen und langsameren Entwicklungen,

während erstere eher rational und schnelllebig ausgerichtet sind. Seit

der Aufklärung hat sich unsere westliche Gesellschaft immer rasanter

Richtung Individualisierung und damit Aufsplitterung bewegt:

technische Erfindungen beschleunigten das mechanistisch gesehene

Leben, „Multitasking“ wurde das Schlagwort der Jahrtausendwende,

Mehrfachjobs gehören zum Alltag einer steigenden Anzahl von uns. Damit

verbunden ist eine totale Entfremdung zu den Eckpunkten unserer

menschlichen Existenz. Geburt, Leben und Tod wurden an den Rand

gedrängt und „sinnliche“ Erfahrungen oft nicht mehr wahrgenommen. Carl

Aigner holte weit aus und sprach zuerst über Gesellschaftsordnungen

und Fragen des Zusammenlebens von Individuen, die bestimmte

Veränderungen in der Entwicklung zulassen müssen oder aber von streng

rituellen, zyklischen Abläufen geprägt sind. Letztere Gesellschaften

neigen zur Ausbildung von Mythen und langsameren Entwicklungen,

während erstere eher rational und schnelllebig ausgerichtet sind. Seit

der Aufklärung hat sich unsere westliche Gesellschaft immer rasanter

Richtung Individualisierung und damit Aufsplitterung bewegt:

technische Erfindungen beschleunigten das mechanistisch gesehene

Leben, „Multitasking“ wurde das Schlagwort der Jahrtausendwende,

Mehrfachjobs gehören zum Alltag einer steigenden Anzahl von uns. Damit

verbunden ist eine totale Entfremdung zu den Eckpunkten unserer

menschlichen Existenz. Geburt, Leben und Tod wurden an den Rand

gedrängt und „sinnliche“ Erfahrungen oft nicht mehr wahrgenommen.

Aus

dieser sinnentleerten konsumorientierten Haltung, die bereits mit

Beginn der 60er Jahre auch in Österreich begann, setzte sich Hermann

Nitsch intensiv auseinander und kam schon sehr früh auf ein

gesamtkünstlerisches Konzept, um auf die vielen offenen Fragen eine

Antwort zu finden und die „Zerstückelung“ der menschlichen Existenz

wieder zu einem Ganzen zusammenzuführen durch gleichzeitige bzw.

streng geordnete Sinneseindrücke aller künstlerischer Sparten. Aigner

ortet diesen Ansatz bereits im barocken Hochamt der katholischen

Kirche, das Nitsch sehr beeindruckt hat, und das gemeinsam mit den

Ideen von Friedrich Nietsche und Richard Wagner und vielen anderen

Eindrücken Nitsch zum Orgien-Mysterien-Theater drängte. Mit fesselnden

Beispielen konnte Aigner in der Folge die persönliche Betroffenheit

und tiefe (allgemein zu verstehende) Religiosität des Künstlers

beschreiben, die ihn von Beginn weg in eine Außenseiterrolle auch bei

seinen Künstlerkollegen brachte. Auch der zutiefst

gesellschaftspolitische Ansatz zur richtigen Wahrnehmung unserer

Lebensmittel und speziell des vom eigentlichen Lebewesen völlig

getrennten, paketierten Fleischs im Supermarkt ist Nitsch ein echtes

Anliegen und erreicht fast missionarischen Eifer. Trotzdem wird er

wegen der von vielen mißverstandenen Schlachtungen oft als Tierquäler

bezeichnet. Aus

dieser sinnentleerten konsumorientierten Haltung, die bereits mit

Beginn der 60er Jahre auch in Österreich begann, setzte sich Hermann

Nitsch intensiv auseinander und kam schon sehr früh auf ein

gesamtkünstlerisches Konzept, um auf die vielen offenen Fragen eine

Antwort zu finden und die „Zerstückelung“ der menschlichen Existenz

wieder zu einem Ganzen zusammenzuführen durch gleichzeitige bzw.

streng geordnete Sinneseindrücke aller künstlerischer Sparten. Aigner

ortet diesen Ansatz bereits im barocken Hochamt der katholischen

Kirche, das Nitsch sehr beeindruckt hat, und das gemeinsam mit den

Ideen von Friedrich Nietsche und Richard Wagner und vielen anderen

Eindrücken Nitsch zum Orgien-Mysterien-Theater drängte. Mit fesselnden

Beispielen konnte Aigner in der Folge die persönliche Betroffenheit

und tiefe (allgemein zu verstehende) Religiosität des Künstlers

beschreiben, die ihn von Beginn weg in eine Außenseiterrolle auch bei

seinen Künstlerkollegen brachte. Auch der zutiefst

gesellschaftspolitische Ansatz zur richtigen Wahrnehmung unserer

Lebensmittel und speziell des vom eigentlichen Lebewesen völlig

getrennten, paketierten Fleischs im Supermarkt ist Nitsch ein echtes

Anliegen und erreicht fast missionarischen Eifer. Trotzdem wird er

wegen der von vielen mißverstandenen Schlachtungen oft als Tierquäler

bezeichnet.

Die

Zusammenführung des „zerstückelten Menschen“ durch extreme

Sinneseindrücke und das Sichtbarmachen von Leben und Tod anhand der

Schlachtung eines Stiers sind die Eckpfeiler seiner nicht als Theater

mißzuverstehenden „Spiele“, in die der „Besucher“ als Teil einbezogen

wird und so teilnimmt an einem realen Geschehen. Die Gesamtheit der

Sinneseindrücke und der versammelten Teilnehmer macht das

Gesamtkunstwerk des OMTheaters aus und es bleibt daher problematisch,

den Stellenwert der herausgerissenen Aktionsrelikte zu bestimmen, die

sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Die

Zusammenführung des „zerstückelten Menschen“ durch extreme

Sinneseindrücke und das Sichtbarmachen von Leben und Tod anhand der

Schlachtung eines Stiers sind die Eckpfeiler seiner nicht als Theater

mißzuverstehenden „Spiele“, in die der „Besucher“ als Teil einbezogen

wird und so teilnimmt an einem realen Geschehen. Die Gesamtheit der

Sinneseindrücke und der versammelten Teilnehmer macht das

Gesamtkunstwerk des OMTheaters aus und es bleibt daher problematisch,

den Stellenwert der herausgerissenen Aktionsrelikte zu bestimmen, die

sich immer größerer Beliebtheit erfreuen.

Mit Eloquenz und zahlreichen Beispielen und Querverbindungen zeichnete

Aigner ein unglaublich lebendiges Bild eines arbeitswütigen und bis

ins Alter wissbegierigen Hermann Nitsch, der nichts anderes will, als

die Spiritualität, die jedem Menschen innewohnt, wieder zu finden und

durch seine Kunst zu befreien. Die nachfolgende rege Diskussion bezog

sich auf die Gefahren dieser Weltsicht und die Grenzziehung zur

Banalität. |

|

|

| |

|

| nach

oben - zum vorherigen Bericht |

(Text:

df

, Fotos:

gm) |

|

|

Übersichtsseite

- Die Idee - Das

aktuelle Programm - Vernissage&Eröffnung

|

|

|

| Die Inhalte dieser Webseite sind

ausschließlich für private Nutzung erlaubt. Inhalte, das heisst Text oder

Bilder, dürfen nicht zum Teil oder als Ganzes ohne Erlaubnis

verwendet werden, da diese urheberrechtlich geschützt sind.

|

|

|