Übersicht alle

bisherigen Ausstellungen |

KIK Fotos und Berichte

|

|

|

11. September 2009

Vernissage

Irene Andessner

Madonna del Arte

|

Carl Aigner

wurde am 12. September 1954 in Ried

im Innkreis geboren und wuchs in Lambrechten auf. Nach der Matura an

der Handelsakademie Ried 1976 studierte er Geschichte,

Kunstgeschichte, Germanistik an der Uni Salzburg (Magister 1984).

Aigner arbeitete wissen-schaftlich und war

als Berater des Bildungs-ministeriums tätig,

hielt Vorlesungen (u. a. vier Jahre an der Universität der

angewandten Kunst in Wien) und kuratierte Ausstellungen. 1991

gründete er die Kunstzeitschrift Eikon. Von 1997 bis 2003 war er

künstlerischer Leiter der Kunsthalle Krems, seit 2001 ist er

Direktor des NÖ Landesmuseums St. Pölten. Er lebt seit 2004 mit

Armine Wehdorn.

(Quelle: www.noen.at) |

|

| Viele

Freunde und Unterstützer von Kunst im Karner hatten sich zur

Vernissage vor dem Karner eingefunden. Auf Wunsch der Künstlerin

fand die Eröffnung am Kirchenplatz statt, um die sakrale Atmosphäre

des Innenraumes mit der Madonna del Arte-Darstellung nicht zu

stören. Doris Frass erinnerte in ihren Eröffnungsworten an die

ersten Ausstellungen im Karner, die von großen Namen der

österreichischen Nachkriegskunst-Szene geprägt waren. Später kamen

jüngere Künstler dazu und damit auch Künstlerinnen. Insgesamt waren

5 der 11 in 10 Ausstellungen präsentierten Künstler Frauen, was

annähernd dem Anteil der an den Kunstuniversitäten Studierenden

entspricht. |

|

|

| Mit

Irene Andessner wird im Karner eine international sehr erfolgreiche

und in vielen Galerien, Museen und Sammlungen vertretene

österreichische Performance-Künstlerin mit einem 2008 entstandenen

und erstmals hier ausgestellten Werk gezeigt. |

|

Direktor Carl Aigner vom Niederösterreichischen Landesmuseum

stellte in seinem Einführungsvortrag die Frage, was das besondere

sei, sich in verschiedenen Masken und Verkleidungen fotografieren

zu lassen, wie das Irene Andessner seit fast 25 macht. Als Fachmann

für Fotografie und Neue Medien in der Kunst erinnerte Aigner daran,

dass Fotografie gleichzeitig auch für Wahrhaftigkeit steht: was

fotografisch abgebildet werden kann, muss auch - zumindest für

diesen einen Moment- real existieren. Damit schafft Andessner für

die Personen, in deren Rollen sie durch nur scheinbare

Äußerlichkeiten wie Kleidung, Maske und Accessoires schlüpft, eine

Plattform für die reale Gegenwart der Dargestellten in unserer Zeit

und damit verbunden auch für die Ideen und Ideale dieser Personen.

Irene Andessner verleiht somit möglicherweise Vergessenen ein

(kurzes reales und längerfristig fotografisch festgehaltenes)

„Dasein“ und ruft auch deren Anliegen in Erinnerung und macht sie

damit ebenfalls gegenwärtig. Gleichzeitig kommt sie dem Wunsch

unserer Zeit, nämlich möglichst viele Rollen in einer Person zu

vereinen und diesen Rollen auch gerecht zu werden, nach |

|

|

Mit der

Madonnen-Darstellung bedient sich Andessner jahrhundertealter

bildlicher und kirchlicher Traditionen, die sie durch ihre

Darstellung mittels ihres Körpers und ihrer Person ebenfalls in die

Gegenwart rückt.

Mit herzlichen Gratulationen zur gelungenen Präsentation und dem

abrundenden Rahmenprogramm rief Aigner alle auf, im

Künstlergespräch noch weitere Informationen zu Person und den

Anliegen der Künstlerin zu suchen. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

nach oben |

(Text

df , Fotos

js &

gm) |

|

|

12. September 2009

Irene Andessner, Kunstschaffen und Produktion

der Madonna del Arte

|

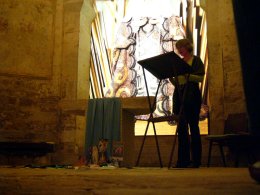

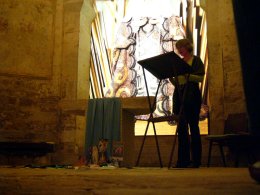

Beim

Künstlergespräch im Karner

erzählt Irene Andessner über ihre ersten künstlerischen

Gehversuche, die sie aus ihrem Geburtsort Hallstatt an die

Graphische Lehr – und Versuchsanstalt in Wien führen.

|

|

|

|

| Bald erkennt sie, unter

anderem durch einen aus Mödling stammenden Lehrer, dass

nicht Gebrauchsgraphik, sondern Malerei ihr eigentliches Ziel

ist. Nach einem Studienjahr bei Emilio Vedova in Venedig macht

sie die Aufnahmsprüfung an der damaligen Kunstakademie am

Schillerplatz bei Max Weiler. Sie schildert die arbeitsintensiven

Jahre bei dem als schwierig bekannten Lehrer und den Ehrgeiz, den

seine schroffe Art bei ihr erweckt. „Nur wer mich aushält, ist

für die Zeit nach dem Studium gerüstet!“ So ähnlich macht Weiler

seinen Studenten und wenigen Studentinnen Mut für die

künstlerische Zukunft. Nach diesen Jahren des abstrakten Malens

entschließt sich Irene Andessner nach Abschluss des Studiums 1985

etwas ganz Neues zu beginnen: im Atelier ihres Studienkollegen

Siegfried Anzinger in Köln widmet sie sich ausschließlich der

Porträtmalerei. Um Zeit und Geld zu sparen ist hauptsächlich sie

selbst ihr Modell. Mit diesen Serien von Selbstportraits bestückt

sie ihre ersten Ausstellungen in renommierten Galerien in

Deutschland. Eine Ausstellung mit Selbstportraits der

italienischen Renaissance-Malerin Sofonisba Anguissola im Kunsthistorischen

Museum in Wien gibt den Anstoß zu einer „Vorbilder-Serie“,

die allerdings schon in einem Neuen Medium verwirklicht wird: der

Fotografie. Verschiedene Malerinnen von der Renaissance bis zur

Gegenwart werden als Vorbilder von Andessner selbst dargestellt

und interpretiert und letztendlich auch fotografiert. Ihr eigenes

Portrait bildet den Endpunkt der Reihe. Es folgen weitere Foto-

und Videoarbeiten, die jeweils die Person Irene Andessner als

Gegenstand und künstlerisches Medium haben. |

|

|

|

| 2001 - 2003 folgen

erste Performances mit den Werkreihen „I.M.Dietrich“ und „Wanda

SM“. Geht die Interaktion bei der Dietrich-Performance

hauptsächlich um den für die Dauer der Performance geehelichten

Herrn Dietrich (zur Ermöglichung der authentischen Namensgebung

M. Dietrich), weitet sich der Kreis bei der in Graz erfolgten

„Wanda Sacher-Masoch-Performance“ auf mehrere Akteure, die sich

bereit erklären, den „Regieanweisungen“ von Irene Andessner Folge

zu leisten. Ziel der Performances ist jeweils, authentische Foto-

und Videoaufnahmen als Endprodukt zu erhalten. Dazu müssen die

Szenen nicht nur möglichst präzise gestellt sondern richtiggehend

durchlebt werden. Nur durch exakte Planung und ein Team an

höchstprofessionellen Mitarbeitern ist dieses Ziel erreichbar,

wobei immer der Reiz des Unplanbaren und Unvorhergesehenen

bleibt. |

| Bei der

Leuchtkastenserie „Citylights –Wiener Frauen“ 2008 bestückt

Andessner mehr als 400 Reklameleuchtkästen mit 11 Portraits von

bekannten und weniger bekannten Wiener Frauen, die aber auf jeden

Fall als „leuchtende Vorbilder“ gelten können. Die Serie wird mit

den Citylights in Salzburg und Linz 2009 fortgesetzt. Diese

aufwändig inszenierten Fotoportraits erfordern ebenfalls ein gut

eingespieltes Team für Maske, Frisur, Kostüm, Licht, Technik,

Fotografie, um die Vergegenwärtigung früherer

Frauenpersönlichkeiten mit jetzigen Mitteln zu ermöglichen. Auch

die im Karner erstmals gezeigte „Madonna del Arte“ ist nach

aufwändiger Recherche und Vorarbeit in einem sorgfältig

ausgewählten Umfeld (Werkstätte für Ausstellungsaufbau im MUMOK)

entstanden. |

| Mit vielen

persönlichen Details schildert Irene Andessner lebhaft ihren

künstlerischen Werdegang und gibt so interessante Einblicke in

ihr Schaffen. |

| nach oben -

zum vorherigen Bericht |

(Text

df & Fotos

js) |

|

|

13. September 2009

Prof. Dr. Rotraud Perner, Psychotherapeutin,

Das Frauenbild im Spannungsfeld der Religion(en)

und der Kirchen

|

Rotraud Perner

Das beruflich vielseitige Leben hat

Rotraud Perner schon früh auf die komplexen Zusammenhänge von Macht,

Gewalt und seelischer Gesundheit sensibilisiert. Perner, promovierte

Juristin, Psychoanalytikerin und Sozialforscherin, Autorin

zahlreicher Bücher und Leiterin des Instituts für Stressprophylaxe

und Salutogenese in Matzen (Niederösterreich), hat aufgrund ihrer

langjährigen praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen

Untersuchungen Methoden entwickelt, die die Gewaltspirale im Alltag

entdynamisieren und die seelische Gesundheit fördern.

Lebenslauf Rotraud Perner

Die 1944 in Orth an der Donau in Niederösterreich geborene Perner

ist seit 1968 verheiratet und hat zwei Söhne. Sie ist promovierte

Juristin, multidisziplinäre ausgebildete Psychothera-peutin

und Psychoanalytikerin und machte postgraduale Studien der

Soziologie und Erwachsenenbildung. Perner ist

Universitätsprofessorin an der Donau Universität Krems (einzige

Universitätsprofes-sorin für Prävention) und

als Mediatorin (Ehrenmitglied des Österreichischen Berufs-verband

der MediatorInnen) tätig, weiters an mehreren österreichischen

Universi-täten. Weiters ist sie Ge-richtssachverständige,

Autorin zahlreicher Fach-bücher und Leiterin

des Instituts für Stressprohylaxe & Salutogenese (ISS) in Matzen,

Niederösterreich. Des Weiteren war und ist sie Keynote-Speakerin,

Trainerin, Supervisorin und Seminarleiterin sowie Coach und

Beraterin für Top-ManagerInnen, religiöse WürdenträgerInnen und

PolitikerInnen.

(Quelle: Wikipedia)

Mehr über

Rotraud Perner auf ihrer Web-Seite:

www.perner.info |

|

Doris Frass begrüsst Rotraut

Perner als fleissige Schreiberin diverser Fachbücher und zählt

gleich die berühmtesten auf. Bei der Berufsbezeichnung von Rotraut Perner tut man sich insofern schwer, da sie quasi ein

Multitalent ist und viele unterschiedlichen Berufe gleichzeitig

wahrnimmt. Einige hat sie schon lange hinter sich gelassen

(Politikerin), auf anderen Gebieten möchte sie sich mit 65 Jahren

noch kräftig engagieren, wie sie sagt: Prävention von

Jugendgewalt und Salutogenese (Das Wort Salutogenese

bedeutet so viel wie Entstehung von Gesundheit. Nach dem

Salutogenese-Modell ist Gesundheit kein Zustand, sondern als

Prozess zu verstehen.)

Zum Thema, "Das Frauenbild im Spannungsfeld der

Religion(en) und der Kirchen" dozierte Perner wie an der

Donauuniversitöt in Krems bewusst als Psychotherapeutin, die

immer die Situation analysiert ohne Position zu beziehen, zu

bewerten oder in Klischees abzurutschen:

Fast alle Religionen und Kirchen sind geprägt durch einen über

den Gläubigen stehenden Gott. Die Gläubigen sind genetisch und

anerzogen getrennt in aktive, ja aggressive, lange Zeit

militarisierte Männer und als Gegenpol, passive, vermittelnde,

duldende, oft auch unterworfene Frauen, wobei Perner anmerkt,

dass jeder Mensch beide Pole in sich trägt und in Balance halten

muss. In der Religionsgeschichte nimmt die Frau dem Mann oft die

Aggressivität, versucht ihn quasi mit "Leidenschaft" zu zähmen.

In der heutigen Zeit sind die Frauen auch sehr kämpferisch, was

zu weiteren Konflikten zwischen den Geschlechtern führt. Weiters

wird der Mann meist als wissend und ehrlich dargestellt, die Frau

als ungehorsam und unberechenbar, wie die Urmutter Eva. |

|

|

|

|

|

|

Madonna del Arte, wie von Irene Andessner dargestellt, sieht man

an, dass sie gelernt hat Schmerz zu ertragen. Die katholische

Kirche leitete die Gläubigen lange Zeit an Schmerz zu ertragen

und Madonna als künstlerische Darstellung "dieses Marienbildes"

zeigt uns, was man machen muss um diesen auszuhalten ohne daran

zu zerbrechen.

In der Kunst (z.B. Madonna) kann Liebe, Schmerz, Verzweiflung

ausgedrückt werden. Gefühle auszuleben, als Therapie, ist nämlich

heute auch noch immer wichtig. Dabei sind jedoch diverse

Hilfsmittel, wie Liebesbriefe, Tagebücher oder andere Formen des

Gefühlsausdrucks zunehmend "unmodern".

Nach knappem Vortrag gab es aus

dem sehr zahlreichen Publikum diverse Fragen. Diese waren

erstaunlicherweise nicht zum Thema selbst, sondern zu

Sitzenbleiben in der Schule, Jugendgewaltprävention,

Vorverurteilung von Tätern in der Gerichtsbarkeit, das

Verlorengehen der Streitkultur und der heutigen Medienlandschaft,

die keine Lösungen sondern nur Sensationen sucht.

Ja und da gab es noch die Frage

(beinahe zum Thema) "Religionenkonflikt":

Laut Rotraud Perner werden die Religionen Konflikte in der

Zukunft nicht wie früher durch Kriege lösen können sondern

empfahl dringend sich einerseits besser kennen und dadurch

verstehen zu lernen sowie mit Respekt sich gegenseitig zu helfen.

Dies alles ohne Kampf oder Niederlage und in der Art, dass es am

Ende keine Verlierer, sondern nur Gewinner gibt. |

|

Die Publizistin Rotraud Perner:

-

1993 - 1996 Mitherausgeberin des

Monatsmagazins SIC (!) Forum für feministische Gangart

-

wöchentliche Kolumne in der Wiener

Zeitung

-

regelmäßige Auftritte im TV und

Hörfunk in Österreich und Deutschland

-

Bücher (Eine Auswahl der

27 veröffentlichten Bücher):

-

Liebe macht gesund – Salutogenese im

Alltag; aaptos Wien, 2004

-

Sein wie Gott. Von der Macht der

Heiler; Kösel, München, 2002

-

Sexualität - Sexualität in

Österreich; aaptos Wien, 1999

-

Madonna und Hure. Jagdstrategien für

Amazonen, Ankh-Verlag, 1997

-

Schaff‘ Dir einen Friedensgeist!

Gewaltprävention im Alltag; aaptos Wien, 2001

-

Die Hausapotheke für die Seele

Perner, Rotraud A.. - Wien : Deuticke, 2005

-

Liebe ist ...

Wien : Goldegg-Verl., 2008

-

Darüber spricht man nicht

Perner, Rotraud A.. - München : Kösel, 2008,

-

Königin! Perner, Rotraud A.. - München : Kösel, 2009

|

|

|

| nach oben

- zum vorherigen Bericht |

(Mitschrift

gm

, Fotos

js &

gm) |

|

|

17. September 2009

Gebet für eine Welt

(Quatembergebet)

im Karner,

|

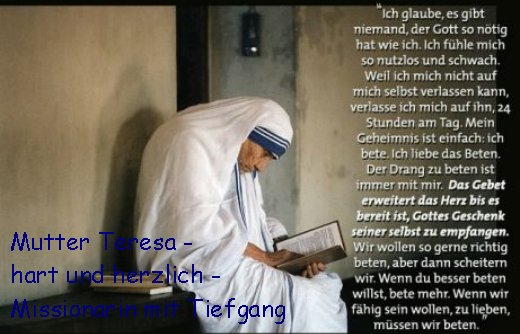

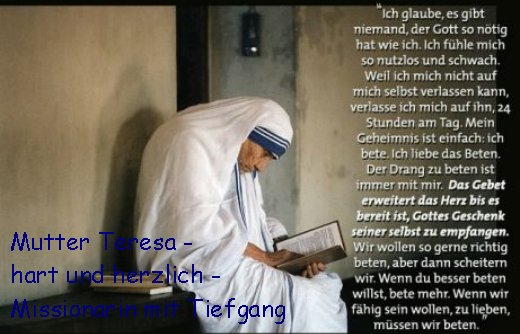

Für Mutter Teresa ist diese konkrete

Liebe das zentrale Thema in ihrer zweiten Lebenshälfte. Den Ruf dazu

verspürte sie mit circa 36 Jahren, als sie

beschloss zu den Armen in Kalkutta zu gehen und die Menschen,

besonders Leprakranken, die auf den Straßen lebten und starben,

Würde und Liebe zu geben. In Würde zu

sterben - ist auch ein Aspekt der Hospizbewegung heute.

Um diese Not, dieses Elend

aushallen zu können, musste sie und ihre Mitschwestern auf ihr

Seelenheil achten. Die zentrale Kraft sind die Heilige Messe und das

Gebet vor dem Allerheiligsten. Mutter Teresa sprach auch immer

wieder von schweren Zeiten im Glauben und von Zweifeln.

Mutter Teresa war keine Missionarin im

herkömmlichen Sinn. Sie versuchte, die ihr anvertrauten Menschen

durch Taten, nicht durch Worte von der Liebe Christi zu überzeugen.

Als Missionarin trat sie dann auf,

wenn sie als Referentin eingeladen wurde, Spenden oder Preise

entgegennahm. Sie sprach über die Würde des Lebens. Dabei mahnte sie

besonders das Leben der ungeborenen Kinder zu achten und trat strikt

gegen die Abtreibung auf. Was ihr viel Kritik einbrachte.

Mutter Teresa war „Hart". Sie ging seit ihrer

Kindheit ihren Weg. Sie war diszipliniert, blieb ihrer Meinung,

ihren Standpunkten treu.

Mutter Teresa war ein außergewöhnlicher Mensch. Sie hatte Schwächen

und Stärken. Sie ist für viele ein Vorbild geworden. Sie zeigte auf,

wie stark die Liebe Gottes zu uns Menschen ist. |

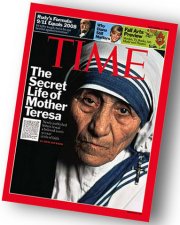

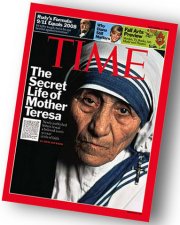

Aus einem Interview der Zeitschrift TIME mit Mutter Teresa:

Warum waren Sie so erfolgreich?

Mutter Teresa: Jesus selbst

ist das Brot des Lebens und zu geben, uns das Leben. So beginnen wir

den Tag mit einer Messe und wir beenden den Tag mit einer Anbetung

vor dem Allerheiligsten. Ich glaube nicht, dass ich diese Arbeit nur

eine Woche aushalten könnte, wenn ich nicht als Stärkung vier

Stunden beten würde.

Aber Sie missionieren nicht im herkömmlichen

Sinn, oder?

Mutter Teresa: Ich missioniere

durch meine Arbeit und Liebe.

Das ganze Interview in englisch auf www,dadalos.org |

|

|

|

Mutter Teresa

ist eine Frau die fast jeder kennt. Sie war und ist eine

Persönlichkeit, zu der man eine Meinung hat. Positiv oder negativ,

sie lässt einen nicht „kalt".

Mutter Teresa wurde in eine wohlhabende Familie hineingeboren.

Ihr Vater starb plötzlich, als sie 10 Jahre alt war. Der Glaube an

Gott war für sie damals schon eine wichtige Stütze. So wusste sie

schon mit 12 Jahren, dass sie Nonne wird. Mit 18 trat sie in den

Orden ein. (Loretteo-Schwestern) Sie unterrichtete in einer Schule

und machte „Karriere". Sie wurde Direktorin. |

|

|

|

|

Aus den Texten des Gebets

im Karner, zusammengestellt von Andrea Coulon:

Aus dem Lukasevangelium 5,12-13

Als Jesus in eine der Städte war, da war ein Mann, voll Aussatz. Als

er Jesus sah, verneigte er sich tief und bat ihn: „Lieber Herr, wenn

du willst, kannst du mich rein machen!" Er strecke die Hände aus,

berührte ihn und sagte: "Ja, mögest du rein werden!" Sofort verschwand

der Aussatz.

Impuls 1: Jesus schaut nicht weg, er geht auch nicht weiter, sondern

wendet sich dem Mann zu. Er geht auf seinen Wunsch ein. Er berührt den

Aussätzigen Mann. Die Liebe Gottes wird konkret wirksam und sichtbar.

Jesus schaut nicht weg, er geht auch

nicht weiter, sondern wendet sich dem Mann zu. Er geht auf seinen

Wunsch ein. Er berührt den Aussätzigen Mann. Die Liebe Gottes wird

konkret wirksam und sichtbar. |

Madonna del Arte betet mit uns

das "Gebet für eine Welt" |

|

|

Den Stellenwert und die Kraft des

Gebetes zeigt der Bericht einer Frau, aus einem Fastenkalender aus dem

Jahr 2006 entnommen:

Maria, 30 Jahre berichtet:

Ich habe für einige Zeit in Kalkutta das Leben der „Missionarinnen der

Nächstenliebe", der Schwestern von Mutter Teresa, geteilt. Ich hatte

mir vorgenommen, das Leben der Schwestern, so gut es geht, mitzumachen

und wusste bald ganz genau, dass ich ohne tägliches Gebet den Tag

nicht durchhalten würde. So habe ich jeden Tag um 6 Uhr früh die Hl.

Messe mitgefeiert und am Abend war eine halbe Stunde Rosenkranz und

eine halbe Stunde Anbetung vor dem Allerheiligsten. Als ich an einem

Tag nicht bei der Frühmesse gewesen bin, war die Folge, dass ich zu

Mittag von meinem Dienst nah Hause fahren musste, weil das Elend nicht

ausgehalten habe. |

|

|

| Rund um die Kerze,

in der Mitte vor dem Altar hat Andrea für das Gebet Zetteln mit

Aussprüchen von Muter Theresa vorbereitet. Nach den frei

formulierten Fürbitten beten wir alle, wie bei jedem "Gebet für

eine Welt" üblich, das "Vater unser" in einem Kreis um den Altar.

Jeder nahm sich dann als Erinnerung einen oder mehrere Zetteln mit

nach Hause.

Das

"Gebet für Eine Welt" findet im Rahmen von "Quatember"

statt. Das ist die Gemeinschaft von Quatembergebet und

Quatembersammlung zu Gunsten unserer laufenden Projekte in

Nigeria, Mexico und Südindien.

Wir leben gemeinsam auf einer Erde, einer

Welt, in der alle Menschen ihre Heimat haben. Wir möchten dieses

Miteinander, diese "Eine Welt" bewusst leben. |

|

|

|

|

| nach oben

- zum vorherigen Bericht |

Vorbereitung des

Gebets:

Andrea Coulon ,

(Mitschrift & Fotos:

gm) |

|

|

19. September 2009 Die Rolle der Frau in den Kirchen

|

Pfarrerin Mag.

Barbara Heyse-Schäfer

Mag. Barbara Heyse-Schaefer

ist Direktorin der Evangelischen Frauenarbeit in Österreich.

Als der Gesamtösterreichische

Arbeitskreis der Evangelischen Frauenarbeit die aus Niederösterreich

stammende Theologin am 28. September 2003 zur

Leiterin der Frauenarbeit gewählt hat, erklärte sie in

einer ersten Stellungnahme, sie wolle „Frauen beflügeln und

Mitarbeiterinnen stärken, um sich gemeinsam in kirchen- und

gesellschaftspolitische Belange einzumischen“.

|

GEDICHT von

Gabriele Lang-Czedik, amtsführende Pfarrerin in Liesing über Frauen in

der Kirche:

Der Tag ist gekommen, da haben wir Frauen in

der Evangelischen Kirche

aufgehört, den Altarraum nur zu kehren,

zu Gott bekehrt haben wir uns endlich

auch zu den Menschen

gekehrt.

Wir haben unseren Schweigemund geöffnet

aller-orten und aller-kirchen und zu

reden begonnen von unserem Gott, von unserem

Bruder Christus, von der heiligen

Geistkraft von unseren

Visionen, von unserem Leben.

Wir taufen und salben, wir predigen und

leiten Gemeinden. Wir Frauen der Kirche denken

und gestalten, wir

heiraten und haben Kinder,

wir lehren und trösten und klären, wir

arbeiten zusammen mit Männern,

Frauen, Kindern und Jugendlichen.

Wir verkündigen und feiern das

Mahl der Gemeinschaft. Und wir nehmen

die Verantwortung und die

Freude aus Gottes offener Hand, als

seine, als ihre Töchter.

(aus

k23, Ausgabe 02/2009) |

|

|

Pfarrerin

Mag. Barbara Heyse-Schaefer stammt aus einer Familie, die bereits in

5. Generation evangelische Pfarrer hervorgebracht hat. Sie selbst ist

als Pfarrerstochter in Neunkirchen mit 3 Geschwistern aufgewachsen und

meint, dass der Druck von der Gemeinde auf die Kinder doch sehr

spürbar sei: einerseits als „heile Familie“ Vorbild zu sein,

andererseits dass zumindest eines der Kinder selbst Pfarrer wird. Pfarrerin

Mag. Barbara Heyse-Schaefer stammt aus einer Familie, die bereits in

5. Generation evangelische Pfarrer hervorgebracht hat. Sie selbst ist

als Pfarrerstochter in Neunkirchen mit 3 Geschwistern aufgewachsen und

meint, dass der Druck von der Gemeinde auf die Kinder doch sehr

spürbar sei: einerseits als „heile Familie“ Vorbild zu sein,

andererseits dass zumindest eines der Kinder selbst Pfarrer wird.

Sie selbst hat schon

als Kind den Wunsch gespürt, wie ihr Vater Pfarrer zu werden, obwohl

es damals noch keine Frauenordinierung in Österreich gab. Der eher

traditionell denkende Vater unterstützt diesen Wunsch. Die Mutter

versucht dem leuchtenden Vorbild der Katharina von Bora, verehelichte

Luther nachzueifern und als Pfarrersfrau einen offenen und sozial

eingestellten Haushalt zu führen. Barbara Heyse-Schaefer wollte aber

aktiv als Pfarrerin tätig sein und nicht die Aufgaben einer

Pfarrersfrau wie Hausarbeit oder unangenehme Dinge vom Pfarrer

fernhalten („den Rücken freihalten“) oder Gäste empfangen übernehmen.

Diese

Pfarrersfrauen waren als Witwen oft vor große finanzielle Probleme

gestellt, da sie mit dem Tod des Gatten ohne Existenz dastanden. Sie

strebte die Ausbildung zur Pfarrerin an; aber erst während ihrer

Studienzeit konnte sich die Gleichstellung der Frauen in der

evangelischen Kirche in Österreich trotz Widerstände namhafter

evangelischer Theologen durchsetzen. Beeindruckende

Frauenpersönlichkeiten sind für sie besonders die erste deutsche

Bischöfin M. Jespen und Bischöfin Kässmann, die auch die menschliche

Problematik einer Ehescheidung unbeschadet und in Würde meistern

konnte. Diese

Pfarrersfrauen waren als Witwen oft vor große finanzielle Probleme

gestellt, da sie mit dem Tod des Gatten ohne Existenz dastanden. Sie

strebte die Ausbildung zur Pfarrerin an; aber erst während ihrer

Studienzeit konnte sich die Gleichstellung der Frauen in der

evangelischen Kirche in Österreich trotz Widerstände namhafter

evangelischer Theologen durchsetzen. Beeindruckende

Frauenpersönlichkeiten sind für sie besonders die erste deutsche

Bischöfin M. Jespen und Bischöfin Kässmann, die auch die menschliche

Problematik einer Ehescheidung unbeschadet und in Würde meistern

konnte.

Während

ihres Theologie-Studiums wird 1980 die Gleichstellung der Frauen in

der evangelischen Kirche Österreichs bekanntgegeben und Barbara Heyse

gehört zu den ersten 10 ordinierten Pfarrerinnen. Die langen und

hitzigen Debatten vor der Gleichstellung schildert sie so: „Als

Argumente gegen eine Frauenordinierung wurde z.B. vorgebracht, dass

ein Begräbnis bei -20°C für Frauen nicht zumutbar wäre oder dass

Frauen nicht länger als 5 Minuten zusammenhängend sprechen könnten.“

Es ging also nicht um das Amtsverständnis, sondern um ganz banale

Vorurteile. Auch heute noch sei der Karriereverlauf stark von

Karenzzeiten beeinflusst und falle bei Frauen naturgemäß weniger steil

aus als bei Männern.

Zum

Thema der Bibelübersetzungen hat sie die Bibel in gerechter Sprache

verteidigt, aber eingeräumt, dass durch die Vielzahl der Übersetzer

kein einheitlicher Text entstehen konnte, was besonders bei den

Psalmen für sie ein wenig störend ist. Es geht nicht darum, jetzt

alles in weiblicher Form zu übersetzen, sondern dass man dem genaueren

Sinn der ursprünglichen Texte näher kommt. Sie selber gehe auch gerne

an die Wurzeln und lese daher auch im hebräischen und griechischen

Originaltext. Zum

Thema der Bibelübersetzungen hat sie die Bibel in gerechter Sprache

verteidigt, aber eingeräumt, dass durch die Vielzahl der Übersetzer

kein einheitlicher Text entstehen konnte, was besonders bei den

Psalmen für sie ein wenig störend ist. Es geht nicht darum, jetzt

alles in weiblicher Form zu übersetzen, sondern dass man dem genaueren

Sinn der ursprünglichen Texte näher kommt. Sie selber gehe auch gerne

an die Wurzeln und lese daher auch im hebräischen und griechischen

Originaltext.

Da Mag. Heyse sowohl in ökumenischen als auch in

interreligiösen Gremien sitzt, brachte sie auch Gedanken zum Dialog

der Religionen. Zwischen Protestanten und Katholiken ist das Trennende

sehr gering, während im Gespräch mit dem Judentum die Basis das Erste

Testament darstellt, die Verbindung zum Islam aber nur mehr sehr wenig

verbindende Elemente ( die wir natürlich besonders suchen sollen )

hat.

Ihre

Arbeit mit Frauen anderer Religionen v.a. im Nahen Osten und ein

Besuch in Kamerun zeigten Pfarrerin Heyse-Schaefer, dass unsere

zutiefst europäisch geprägten Vorstellungen im Gegensatz zum

Gemeindeleben in anderen Kontinenten stehen. Im muslimischen geprägten

Kamerun findet z.B. niemand etwas daran, dass der evangelische Bischof

mehrere Frauen hat, davon die Mehrzahl katholisch. Umso mehr fehlt ihr

das Verständnis für die Worte des Papstes im Angesicht der hohen

Frauensterblichkeit durch AIDS am Kondomverbot festzuhalten. Ihre

Arbeit mit Frauen anderer Religionen v.a. im Nahen Osten und ein

Besuch in Kamerun zeigten Pfarrerin Heyse-Schaefer, dass unsere

zutiefst europäisch geprägten Vorstellungen im Gegensatz zum

Gemeindeleben in anderen Kontinenten stehen. Im muslimischen geprägten

Kamerun findet z.B. niemand etwas daran, dass der evangelische Bischof

mehrere Frauen hat, davon die Mehrzahl katholisch. Umso mehr fehlt ihr

das Verständnis für die Worte des Papstes im Angesicht der hohen

Frauensterblichkeit durch AIDS am Kondomverbot festzuhalten.

Im Libanon wiederum gibt es mehr Gemeinsamkeiten im Gottverständnis

zwischen Gläubigen der unierten Kirchen und Muslimen als mit

europäischen Protestanten oder Katholiken.

Insgesamt macht

Pfarrerin Heyse-Schaefer der Eindruck, ihren Beruf ganz „normal und

unaufgeregt“ auszufüllen, sich als Frau nicht als etwas Besonderes zu

sehen und gibt uns Katholiken den Tipp, die Zeit für uns arbeiten zu

lassen, die würde letztendlich alle Probleme in der einen oder anderen

Weise lösen.

|

|

nach oben -

zum vorherigen Bericht |

(Mitschrift

df,as &

js

, Fotos

js

,

begleitende Texte & Links

gm) |

|

|

20. September 2009

Menschen – Maria,

du und ich,

|

Eine Betrachtung - gestaltet von der Frauenrunde St.

Othmar

Wir sind eine offene Gruppe von Frauen,

die vielfältig in der Pfarre engagiert sind. Glaube und Gemeinschaft

sind uns wichtig.

Wir treffen uns jeden Donnerstag von 9 bis 11 Uhr meist im Pfarrtreff,

bei Kaffee und Kuchen, zu verschiedenen Aktivitäten und

Themen ( Seminare...).

Auch KFB-Projekte unterstützen wir tatkräftig wie z. B. den

Familienfasttag und den Weltgebetstag.

Stellvertretend für unsere Gruppe (derzeitiges Kernteam 9 Frauen):

Ulrike Sperat

Nächstes Projekt:

Donnerstag, 29. Oktober 2009 um 9 Uhr im Karner mit anschließender

Agape

Frauenliturgie getanzt "Engelsblick" |

|

Die Verkündigung Maria

Heidi

liest aus dem Lukasevangelium die

"Verkündigung Marias" aus der "Bibel

in Gerechter Sprache".

Es ist dies die Geschichte wie der Engel

Gabriel zu Maria kommt und der völlig überraschten jungen Frau

eröffnet, dass sie den Sohn Gottes gebären wird. Maria hinterfragt

zwar, wie dies überhaupt möglich ist, fügt sich aber gottergeben mit

den Worten "..es soll geschehen, wie du gesagt".

|

Aus einem Brief von Maria an

die Gläubigen:

(ausgesucht und gelesen von Heidi, aus dem Buch "Gottes Wort im

Kirchenjahr)

Schaut doch nur, was ihr aus mir gemacht habt...

Ihr habt mich gefangen in einer Kirche. Ich gehe gebeugt unter euren

Juwelen und Damastkleidem. Ihr habt mich ... auf einen Thron gesetzt,

total allein. Ihr könnt gar nicht mehr sehen, wer ich bin; und ich

kann nicht mehr ich selbst sein.

Reißt die Mauern ein und bringt mich wieder ins Leben.

Ich war eine einfache jüdische Frau, die ganz sicher nicht auf einen

Sockel gestellt werden wollte.

Steht auf und lasst mich unter euch stehen! |

kfb

Katholische Frauenbewegung Österreichs

Spiegelgasse 3/2

A-1010 Wien

Tel.: 01-51552-3695

Fax: 01-51552-3764

http://www.kfb.at

E-Mail: office@kfb.at |

kfb Wien

Katholische Frauenbewegung der Erzdiözese Wien

Übersiedlung wegen Renovierungsarbeiten

Alserstraße 19

(vis-a-vis altes AKH)

1080 Wien

Tel: 01/890 42 99/3345

Fax: 01/51552/2731

Mail:

kfb.wien@edw.or.at

Homepage:

www.wien.kfb.at |

|

| Schon vor

dem Karner werden wir auf die Zeit, als Maria lebte, eingestimmt. Das

beleuchtete Labyrinth und ein Tisch mit Öllampen vor dem Karner

begrüßt uns. |

|

|

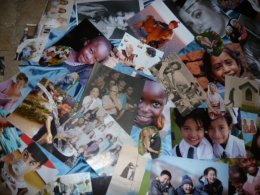

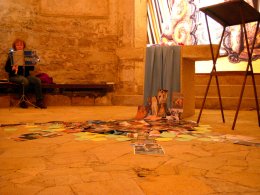

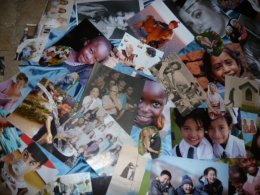

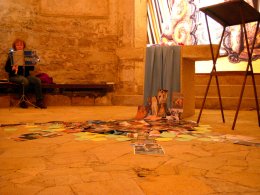

Bärbl

erklärt uns am Beginn, dass wir uns heute Mirjam, dieser besonderen jüdischen

Frau schrittweise nähern wollten. Im Karner liegen am Boden vor dem

Altar viele viele Bilder von Frauen, Männern, Kindern - sehr

unterschiedlich und aussagekräftig. Menschen aus vielen anderen

Ländern. Viele Bilder sprechen für sich, sie drücken aus, was diese

Person tut, was sie ist. Bärbl

erklärt uns am Beginn, dass wir uns heute Mirjam, dieser besonderen jüdischen

Frau schrittweise nähern wollten. Im Karner liegen am Boden vor dem

Altar viele viele Bilder von Frauen, Männern, Kindern - sehr

unterschiedlich und aussagekräftig. Menschen aus vielen anderen

Ländern. Viele Bilder sprechen für sich, sie drücken aus, was diese

Person tut, was sie ist.

Wir wurden eingeladen über uns selbst nachzudenken. |

|

|

|

Während

Edda auf der Flöte jüdische Musik spielt, ist jeder

Besucher eingeladen nicht nur nachzudenken sondern auch auf ein gelbes

rundes Blatt folgendes zu schreiben: Während

Edda auf der Flöte jüdische Musik spielt, ist jeder

Besucher eingeladen nicht nur nachzudenken sondern auch auf ein gelbes

rundes Blatt folgendes zu schreiben:

WIE wirke ich auf andere?

WAS macht mich zum dem,

WER ich bin und WAS ich bin?

Dann schreiben wir auf grünes Papier, welche Eigenschaften wir gerne

lieber hätten, wie wir gerne bei allen "anderen" ankommen wollen.

Die Darstellung der "Madonna del Arte" ist ein Versuch Maria

"heute" zu

sehen. So wie jeder von uns etwas Besonderes ist, ist auch Maria eine

besondere Frau. |

|

|

|

Heidi

liest aus dem Lukasevangelium die "Verkündigung Marias" aus der "Bibel

in Gerechter Sprache". Es ist dies die Geschichte wie der Engel

Gabriel zu Maria kommt und der völlig überraschten jungen Frau

eröffnet, dass sie den Sohn Gottes gebären wird. Maria hinterfragt

zwar, wie dies überhaupt möglich ist, fügt sich aber gottergeben mit

den Worten "..es soll geschehen, wie du gesagt". |

Gedanken über

und von Maria:

(ausgesucht und gelesen von Uli)

Wenn wir Maria sagen, heilige Maria, dann wissen wir, wer das ist.

Wir kennen sie von Bildern, wie sie in wehmütiger Melancholie den

Worten des geflügelten Boten lauscht, wie sie mit gefalteten Händen

und gläubig erstaunten Augen das nackte Kindlein anbetet, wie sie es

auf dem Schoß dem Betrachter präsentiert.

Wie sie unter dem Kreuz mit leidender Gebärde die Hände ringt oder den

toten Sohn auf ihrem Schoß hält.

Wenige Szenen aus einem gut sechzigjährigen Leben.

Wir kennen sie prächtig gekleidet, als die schöne Dame von Lourdes

oder Fatima,

wir kennen sie ein wenig steif aus Mamor oder Gips, ein wenig weiß und

blassblau

und selten lächelnd.

Vielleicht erkennt sich Maria auf unseren Marienbildern gar nicht

wieder.

Sie war sicher ein fröhliches Mädchen, voller Zukunftspläne, eine

gewöhnliche junge Frau aus dem Volk Israel. Die Israeliten sind unter

römische Besatzung, warten und hoffen auf den Retter. Auch Maria

wartet auf ihn, aber erwartet nicht, das Gott sie dafür braucht, ein

ganz normales Leben, in einer ganz normalen Familie.

Und mitten hinein die Botschaft Gottes, das war zunächst sicher kein

freudiges Ereignis, das sehen wir nicht auf unseren Bildern. Wir

erfahren nicht wie sie diesen Schock überwand.

Und Jesus wuchs heran und irgendwann ging er weg von zu Hause und dann

kommt er zurück. Er redet sich um Kopf und Kragen. Sie hat Angst um

ihn. Sie folgt ihm in einer Gruppe von Frauen, aber nie tritt sie

hervor, nie mischt sie sich ein, nie bittet sie ihn um etwas. Doch,

einmal, in Kana - und er fragt : was geht mich das an, Frau.

Niemals nennt er sie Mutter, sie ist nur da in seinem Schatten und

unter dem Kreuz.

Ihr ganzes Leben lang stand sie im Schatten ihres Sohnes. Was sagt sie

wohl selbst dazu, dass wir sie aus diesem Schatten rücken, ins Licht

der Kerzen, der Glühbirnen, der Neonröhren, wegschieben von dem Platz,

auf den Gott sie gestellt hat.

(stark gekürzt und frei verändert nach Margh Malina) |

|

|

|

Die Bilder und unsere gelben und grünen

Zetteln stellen uns dar erklärt uns dann Bärbl:

Da bist du,

da

bin ich,

da sind wir alle.

Die große Mariendarstellung hier im Karner,

die Madonna del Arte, ist dabei auch nur "ein" Versuch von vielen Maria

darzustellen. Maria ist ursprünglich eine Frau, wie viele andere, wie

du und ich. Erst durch die Erwählung und ihr Leben wird sie zur

"besonderen" Frau, zum Vorbild für uns alle - nicht nur für Frauen,

sondern durch ihr Vorleben, wie sie Entscheidungen anderer für ihr

Leben hinnimmt, sicher auch für Männer. |

|

|

|

|

Elisabeth

überrascht dann nachher alle mit einer liebevoll vorbereiteten Agape

auf dem Kirchenplatz. Dabei gibt es Wasser, Wein, Traubensaft, Nüsse,

Oliven, Weintrauben, Feigen und Datteln, alles was man zu Lebzeiten

Marias nach einem Gebet und Beisammensein vermutlich auftischte. Die

Tafel ist mit alten Öllampen stimmungsvoll beleuchtet, auch die

sonst grellen Bodenstrahler vor St. Othmar strahlen warmes Licht in

unterschiedlichen Farben. Elisabeth

überrascht dann nachher alle mit einer liebevoll vorbereiteten Agape

auf dem Kirchenplatz. Dabei gibt es Wasser, Wein, Traubensaft, Nüsse,

Oliven, Weintrauben, Feigen und Datteln, alles was man zu Lebzeiten

Marias nach einem Gebet und Beisammensein vermutlich auftischte. Die

Tafel ist mit alten Öllampen stimmungsvoll beleuchtet, auch die

sonst grellen Bodenstrahler vor St. Othmar strahlen warmes Licht in

unterschiedlichen Farben. |

|

|

|

| Alle

bleiben noch lange an diesem milden Spätsommerabend im Gespräch

zusammen. |

|

|

|

|

nach oben -

zum vorherigen Bericht |

(Vorbereitung und

Texte: Frauenrunde St. Othmar

Mitschrift

gm

, Fotos

js &

gm) |

|

|

25. September 2009

Zeitgenössische Marien- und andere

geistliche Lieder

Mehr Informationen über den Chor

hier...

Chorus Discantus

Musizieren in feinster Ausprägung und auf höchstem Niveau ist der

Anspruch von Österreichs erstem klassischem Damenkammerchor. Bereits

kurze Zeit nach seiner Gründung ließ das Ensemble aufhorchen und

erregte die Aufmerksamkeit von Fachpublikum und Medien, durch Erfolge

bei internationalen Wettbewerben ("Franz Schubert 2001", Wien –

Silbermedaille Kategorie Frauenchor; Prag 2003 – Wettbewerbssieger,

bester Frauenchor, bester Kammerchor, Sonderpreis der Jury „Bester

Dirigent“); das Repertoire umfasst Literatur aller Epochen und

Stilrichtungen mit dem Schwerpunkt klassischer zeitgenössischer Werke.

Der Damenkammerchor pflegt eine enge Zusammenarbeit mit jungen

Komponistinnen und Komponisten, vornehmlich aus Österreich und

präsentiert gerne deren Werke. Sein umfangreiches, differenziertes

Repertoire ermöglicht dem Damenensemble neben großen Konzerten die

gediegene musikalische Umrahmung öffentlicher Anlässe.

Mehr über den Chor und Dirigenten

hier... |

|

Chorus

Discantus

Österreichs erster klassischer Damenkammerchor

Chorbüro: A-1120 Wien, Wolfganggasse 45-47

Tel: +43 664 2255 442

Fax: +43 1 890 5183 |

|

|

Herzlicher Applaus begrüßt die 9

Damen des Chorus discantus, die vor dem Madonnenbild von Irene

Andessner Aufstellung nehmen. |

|

|

| Der deutsche

Text des „Magnificat“ wird von einer der Sängerinnen rezitiert und

ruft den sehr differenzierten Inhalt des lateinischen Textes in

Erinnerung, dann erklingen die einfachen Melodien des gregorianischen

Chorals. Eine andere Sängerin spricht schlicht das „Gegrüßet seist du,

Maria“, ein paar Töne werden vom Chorleiter Oliver Stech angegeben und

schon entfaltet sich ein reiner und voller Chorklang mit den typischen

Dissonanzen und Reibungen der Kodályschen Musik in der Dank

zahlreichen Besuchs guten Akustik des Karners. Später werden in einem

Dialog zweier Sängerinnen Fragen zu Maria und ihrer Verehrung in der

heutigen Zeit gestellt und auch beantwortet: Maria ist für alle

Menschen Vorbild und Fürsprecherin, nicht nur für Frauen, die mit der

Marienverehrung in ihrer Unterdrückung ruhig gehalten werden sollten,

wie das Jahrhunderte lang geschehen ist. |

|

|

|

|

|

Es schließen die einfachen aber umso

berührenden einfachen Volksweisen von typischen österreichischen

Marienliedern an, um mit dem „Tota pulchra es“ von Duruflé einen

weiteren Höhepunkt zu finden. Glasklar stehen die einzelnen Stimmen im

Raum, knabenhaft schlank, um schließlich im Schlußchoral „Salve

Regina“ zum Unisono der Gregorianik zurückzufinden. |

|

|

|

Langanhaltender Applaus dankt den Sängerinnen und ihrem Dirigenten für

einen in seiner Schlichtheit eindringlichen Abend. Bereitwillig werden

im Anschluß Fragen zu Stimmbildung, Probenarbeit und unterschiedlichen

Auftritten dieses erfolgreichen Damenensembles beantwortet. Die

anwesende Künstlerin Irene Andessner ist begeistert von der

stimmungsvollen Darbietung zu Ehren ihrer „Madonna del Arte“.

|

|

|

| nach oben -

zum vorherigen Bericht |

(Text

df & Fotos

js) |

|

|

26. September 2009

Klosterarbeiten (Geschichte und

Techniken) als Ausdruck der Frömmigkeit

Sissy Kovacs

Die jetzt bereits pensionierte

Hauptschullehrerin aus Rapottenstein im Waldviertel erzählt, wie sie

zu diesem "Hobby" und ihrer Sammlung und Wissen gekommen ist:

Seit langem hing in ihrem Wohnzimmer

ein ovales Bild,

dem sie gar nicht soviel Bedeutung beigemessen hatte. Erst als in

ihrem Heimatort jemand bei der Entrümpelung des Dachbodens auf Bilder,

komische Werkzeuge und Zwischenmaterialien gestoßen war, die unter

einer hohen Staubschicht vielleicht

jahrhundertelang begraben waren, begann Sissy Kovacs sich für

"Klosterarbeiten" zu interessieren und bildete sich in Spezialkursen

auf diesem Gebiet weiter.

Als Klosterarbeiten

bezeichnet man:

Fassungen von Anna-Händen, Nepomukzungen und

Agnus Dei (Wachsplättchen), Stickereien, Stoffklebe-bilder,

Spickelbilder, Andachtsbildchen, Kulissen-bilder, Miniaturen,

Stickereien, Spitzen und Paramenten, Messgewänder, Fassungen von Hl.

Leibern, Primitzkrönchen, Reisealtäre; Hausenblasenbilder,

Gnadenbildkopien, Stoff-applikationsbilder, Spitzen-bilder, gestanzte

und gemodelte Papierarbeiten, wie Blumen und Blätter (Seiffener

Blumener-zeugung), Krüllarbeiten, Wachsmodel mit Heiligenbildchen,

etc.

Techniken:

Nähen, sticken, stechen, schneiden, kleben, kaschier-en, wutzeln,

drapieren, stanzen, malen, gießen, etc.

Benutze Materialien:

Stoff; Spiegelglas, Stein, echt und auch aus Glas, Draht, Wachs,

Papier, Pailletten und Glimmer, getrocknete Gräser, Textilien, Stroh,

Wachs, etc.

(Sissy Kovacs, 26-09-2009) |

|

An diesem Samstagabend sind leider nur

wenige Besucher und Interessierte in den Karner gekommen. Leider -

eine wunderbare und interessante Präsentation mit ausgesuchten

Schaustücken und vielen vielen kleinen Muster-Handarbeiten aus

Klöstern hätte sich einen vollen Karner verdient.

Diese Arbeiten, die circa ab der Barockzeit entstanden sind, sind

Ausdruck tiefer Frömmigkeit, sprich "mit den Händen beten".

Sissy Kovacs begeistert durch ihr Wissen und Kompetenz. Für die sehr

interessierte kleine Runde war dies mehr Diskussion und

Wissensaustausch - die anwesenden Männer kamen aus dem Staunen nicht

heraus- als Vortrag.

Bitte lesen sie in der Folge die Auszüge aus dem Vortrag und auch die

Detailseite über Kloster- & Krüllarbeiten,

wo auch die ausgestellten 5 Bilder im Detail zu sehen sind. |

Kloster- Frauen-Arbeiten

Klosterfrauenarbeiten werden in weiterer Folge als Klosterarbeiten

bezeichnet, da sie auch manchmal in Männerklöstern hergestellt

wurden, vor allem bei den Jesuiten. Sie haben ihren Ursprung in

der im Mittelalter stark ausgeprägten Reliquienfrömmigkeit.

Die Reliquien bedeuteten damals Macht und

Schutz. Sie wurden als Amulette, in Beuteln und Kapseln

mitgenommen. Später wurden sie in Tafeln gefasst und als Schutz

fürs Haus aufgestellt. Auch als Reisealtäre in weiterer Folge

mitgeführt.

Bereits in Frauenklöstern des 13.Jhdts. suchte man den Zugang zu

Gott in geduldiger Arbeit, wobei Gebetszettel und Andachtsbilder

als kleine Geschenke unter Gleichgesinnten hergestellt wurden. In

weiterer Folge gipfelte die

Verehrung Jesu im Bekleiden des Jesuskindes und vermutlich auch

als

Ersatz für nicht mögliche Mutterschaft die Herstellung von „Trösterlein“

und Fatschenkindern.

"Ora et labore" ist die eigentliche Aussage im Klosterleben als

Unterdrückung des eigenen Willens und zur Ehre Gottes und Mariens.

Das Leben im Kloster wurde oftmals als "Himmlische Einsamkeit"

bezeichnet. Dabei waren die klösterlichen Handarbeiten eine

willkommene Abwechslung.

Heute werden Klosterarbeiten meist als

"Schöne Arbeiten" bezeichnet.

Manchmal werden sie auch als praktische Andachtsübungen

bezeichnet.

Aus dem Andachtsbuch von 1764: Offenbarung der Hl. Mechthild:

„Der Mensch soll sich befleissen, all seine Werke und Arbeiten mit

meinen Arbeiten und Werken zu vereinen, denn durch solche

Verbindung werden sie so kostbar, gleichwie ein Stück Kupfer, da

es unter ein Stück Gold verschmolzen wird."

Im Zuge der Gegenreformation im 18. Jhdt. breiteten sich die

Klosterarbeiten sehr stark aus, was auf die Sichtbarmachung des

katholischen Glaubens zurückzuführen ist (Demonstratio

Catholica).

Man wollte die Heiligen zum Anfassen.

Infolge dieser Strömung entstanden verglaste Schreine,

Reliquienschreine, Pyramidenaufsätze auf Altären. Schließlich kam

auch der Prunk des Barock voll zur Geltung, Kirchen wurden in

diesem Stil umgebaut und auch das Wallfahrtswesen entstand in

dieser Zeit.

Man wollte natürlich auch etwas mitnehmen. Ein Abbild des

Altarbildes oder geweihtes Wasser, auch Öl, beispielsweise das der

Hl. Walpurga aus Eichstatt, das im Winter

dort austrat und in kostbare Fläschchen verpackt wurde.

Es entstanden Kulissen- und Kastenbilder, etc.

Der eigentliche Sinn der Klosterarbeiten war eigentlich, aus eher

wertlosem Material in geduldiger, frommer Arbeit zur Ehre Gottes

und Mariens schöne

Dinge zu schaffen. Sie wurden auch als Geduldsarbeiten bezeichnet.

Außerdem waren die Klosterfrauen auch nicht zünftisch ausgebildet

oder organisiert.

Im Spätmittelalter entstanden

Stickereizünfte, denen die Klöster oft nicht gewachsen waren. Es

sei denn, sie konnten eine dieser Meister oder -innen

fürs Klosterleben gewinnen.

Die Klosterarbeiten sind vielfach der Volkskunst zuzuordnen,

obwohl sie

manchmal sehr kunstvoll gearbeitet sind und hohe künstlerische

Qualität aufweisen.

(Sissy Kovacs für Kunst-im-Karner) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die im

Karner ausgestellten dreidimensionalen Bilder:

Klosterarbeiten aus dem Besitz von Michaela Pflügl,

Weyregg am Attersee, Kursleiterin für Klosterarbeiten, das 4. Bild

ist eine Neuinterpretation des 3.Bildes (von links ) - zum Vergrößern bitte auf das Bild clicken

Mehr über

Kloster- & Krüllarbeiten und Kamelitinnen-Klöster

sowie Detailfots und Erklärung der 5 Bilder

hier... |

|

|

nach oben -

zum vorherigen Bericht |

(Vorbereitung und

Texte: Sissy Kovacs

Eindrücke & Mitschrift & Fotos:

gm) |

|

|

27. Sept. 2009 Thomas Lackner

ofm,

Frömmigkeit – einst und jetzt - Erfahrungen eines

Seelsorgers an einem Marienwallfahrtsort

Webtipp:

Link zu der Pfarrhomepage

Maria Enzersdorf

hier

|

|

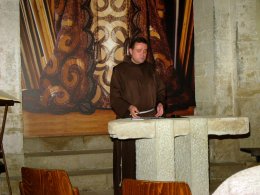

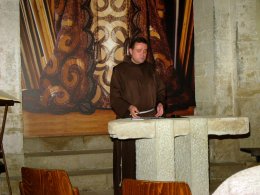

Zum Abschluss der

Karnerveranstaltungen im September 2009 spricht Pater Thomas, P.

Guardian der Franziskaner in Maria Enzersdorf, zum Thema

Frömmigkeit – einst und jetzt - Erfahrungen

eines Seelsorgers an einem Marienwallfahrtsort.

Zuerst definiert er den Begriff, der erst ab dem

19. Jahrhundert mit Religiosität in Verbindung gebracht wird, vorher

war es eher ein Synonym für allgemein richtiges Verhalten. Heutzutage

wird Frömmigkeit von vielen in das Eck der Frömmelei oder

Scheinheiligkeit gestellt und ist seit 1968 selbst bei Theologen eher

negativ besetzt. Erst langsam setzt sich wieder der ursprüngliche

positive Begriff durch, der in dem Kindergebet „Lieber Gott, mach mich

fromm, dass ich in den Himmel komm!“ die Bedeutung des Wortes

klarmacht - eine Lebensweise im Glauben an Gott und damit in Erfüllung

seiner Gebote. |

|

|

|

Das lateinische Wort für Frömmigkeit „pietas“ bedeutet auch „Mitleid(en)“,

also ein Sich-hinein-versetzen in die Leiden Christi aber auch der

Mitmenschen. Die Franziskaner brachten im Mittelalter die Tradition

der Kreuzwegstationen aus dem Hl. Land nach Europa und haben bis heute

das Privileg der Kreuzwegsegnungen inne. Aus den verschiedenen

„Pietas“ (Vesperbildern) entstand an manchen Orten auch eine Tradition

an Gnadenbildern und Wallfahrten. Maria Enzersdorf hat hier eine

Jahrhunderte lange Tradition, die auch sehr den Zeitströmungen

unterworfen ist. P. Thomas unterscheidet heute zwischen

Buswallfahrten, die oft zu Besichtigungs- und Unterhaltungsfahrten

degeneriert sind und Individualwallfahrern, die oft eine langjährige

familiäre Tradition ausfüllen und beleben. Wallfahrten zu

Mariengnadenbildern bergen oft die Gefahr, dass sie bei Maria enden

und nicht von Maria zu Jesus gelangen. In Maria

Enzerdorf wird hier sehr trickreich

gegengesteuert, indem die Opferlichter in der Kirche geholt werden

müssen, bevor sie in der Lourdes-Grotte entzündet werden können.

|

|

|

|

Auch

der Brauch der Votivtafeln und –gaben als Ausdruck der Frömmigkeit und

eines tiefen Glaubens wird von P. Thomas erläutert und mit

anschaulichen Beispielen beschrieben. Zum Thema Wallfahrten

unterstreicht P. Thomas die Wichtigkeit, das Eigentliche nicht aus den

Augen zu verlieren: das gemeinsame Aufbrechen und Ankommen am Ziel,

das gemeinsame Beten und Singen am Weg. Die Gefahr, ein soziales Event

mit sportivem Charakter daraus zu machen sei sehr groß. In der

nachfolgenden lebhaften Diskussion zeigt P.Thomas auch einige „moderne

Möglichkeiten“, für seinen Glauben einzustehen und echte Frömmigkeit

auszustrahlen, ein Anliegen, das jeder Christ haben sollte. |

|

|

|

Wie bei jeder

Kunst-im-Karner Staffel gab es nach dem letzten Vortrag des

Rahmenprogramms für alle Besucher eine abschließende Agape. In der

lauwarmen Spätsommernacht blieben noch viele zum Gespräch. |

|

|

| nach oben -

zum vorherigen Bericht |

(Text

df & Fotos

js) |

|

|

|

|

|

Übersichtsseite

- Die Idee - Das

aktuelle Programm - Vernissage&Eröffnung

|

|

|

| Die Inhalte dieser Webseite sind

ausschließlich für private Nutzung erlaubt. Inhalte, das heisst Text oder

Bilder, dürfen nicht zum Teil oder als Ganzes ohne Erlaubnis

verwendet werden, da diese urheberrechtlich geschützt sind.

|

|

|